L’image photographique, « révélateur » de l’architecture

par Francis Esquier

(Cette étude est principalement consacrée au commentaire de 16 photographies de Pierre-Jérôme Jehel classées par couples et placées en vis-à-vis, extraites d’un album de 55 clichés, intitulé l’Espace du dehors. Elle a fait l’objet en mars 2008 d’une intervention dans le cadre du séminaire d’esthétique de Baldine Saint Girons à l’Univerité Paris X)

Notre exposé a trait autant à la photographie, considérée comme activité artistique, qu’à une certaine sorte d’architecture. Nous préciserons un peu plus loin de quelle sorte d’architecture il s’agit, mais, de prime abord, demandons-nous ce qu’il en est du regard du photographe. On peut admettre que ce regard, placé en face du modèle, relève d’une vision naturelle, non exempte déjà cependant d’habitudes subjectives personnelles ni de patterns culturels. Mais d’emblée la situation nous paraît plus complexe encore. En face du modèle — d’un modèle qui enferme en lui une provocation et un appel—, le regard du photographe offre des chances de relever de ce que Baldine Saint Girons nomme un acte esthétique. On peut ainsi supposer qu’un acte esthétique entre en jeu dans la motivation de la visée photographique. Il faut de surcroît ajouter que le regard du photographe est lourd d’anticipations, d’ordre artistique cette fois. En effet, l’artiste photographe, dès la prise de vue, anticipe sur l’image future par l’expérience antérieure qu’il a acquise, par la formation qu’il a reçue et qu’il s’est donnée. Il anticipe par l’idée et par la technique, par le choix de l’appareil, de l’objectif, du format, de filtres éventuels, etc… Pour terminer il nous faut mentionner encore que le résultat final, i.e. le regard photographique tel que l’image obtenue comme œuvre le révèle, dépend d’un travail de laboratoire. Il s’agit là de la phase terminale du tirage. Le regard photographique impliqué par l’image va donc de pair avec un processus de genèse complexe, que nous pouvons rassembler sous le terme de stylisation.

Ce que nous soutenons ici et ce que nous nous proposons de montrer, c’est que cette stylisation de l’image, cette mise en Forme, est au service d’un effet de vérité. L’image, en effet, n’a pas besoin de beaucoup de stylisation pour nous apprendre quelque chose, pour jouer le rôle de document, pour nous informer au sujet de vérités factuelles. Il lui suffit pour cela de laisser agir sa fonction de renvoi, d’ image de quelque chose, i.e. ses fonctions de ressemblance et de simulacre. Si nous ne connaissons pas certains rivages de l’Irlande ou de l’Ecosse, des images photographiques peuvent en fournir une certaine idée. Ainsi, une vérité d’information, substitut d’une observation, n’est certes pas à négliger. Mais ce que nous chercherons principalement à expliciter et à extraire de chaque image, ce sont plutôt des vérités d’essence. Nous chercherons à montrer que la photographie, par ses moyens propres, est apte à dévoiler quelques uns des traits essentiels de l’œuvre architecturale en elle-même et dans ses rapports avec son entour. C’est par là que cet exposé se rattachera, de manière biaise et modeste il est vrai, au thème de l’architecture.

Avant d’aborder le commentaire des clichés, nous développerons quelques remarques au sujet de l’image photographique en général et en référence aux choix de P-J. Jehel.

1° Quant à son contenu, l’image photographique dépend en grande partie du modèle.

2° Elle dépend aussi de la manière dont le modèle est abordé : il s’agit ici des facteurs externes qui conditionnent la fabrication de l’image.

3° Enfin, en considérant le résultat obtenu, c’est-à-dire l’image photographique elle-même, nous chercherons à mettre en évidence une certaine organisation interne de l’image, telle qu’elle affecte dans leur structure la série des 16 clichés ici présentés.

L’édifice en tant que modèle.

Un édifice, un bâtiment, une construction, nous apparaissent comme des choses spatiales situées dans l’espace. Nous nous appuierons ici succinctement sur les analyses que la phénoménologie husserlienne propose au sujet de la chose spatiale. L’intérêt de ces analyses est de nous situer au plus près d’une appréhension perceptive, c’est-à-dire d’une rencontre pleinement sensible, leibhaft, ‘en chair et en os’, avec la chose spatiale. L’importance de cette expérience de ‘rencontre’ est si grande chez Husserl qu’on peut dire que l’expérience de la chose y est première par rapport à celle de l’espace.

Ce qui se livre dans cette expérience originaire de rencontre, lorsqu’on recherche du côté de la conscience les conditions de possibilité de l’expérience, c’est ce que Husserl nomme le ‘fantôme de chose’, Dingphantom. Cette notion se trouve définie, dans l’ensemble de l’oeuvre, à plusieurs reprises et à plusieurs années d’intervalle. a) « Il ressort en effet (nous ne quittons jamais l’intuition éidétique propre à la phénoménologie) que toute apparence de chose enveloppe nécessairement en soi une couche que nous nommons le schéma de chose : à savoir la pure forme spatiale emplie de qualités ‘sensibles’—dépourvue de toute détermination de ‘substantialité’ et de ‘causalité’. »1 b) « Nous disons que l’essence d’une chose implique un schème sensible et nous entendons par là cette charpente fondamentale, cette forme corporelle (‘spatiale’) accompagnée du remplissement en extension sur elle. »2 c) « Le fantôme nous représente de façon naturelle le seul visible de la chose dans l’unité non fragmentée qu’il offre à l’expérience ; donc sa seule surface externe dans sa qualification. »3

Le fantôme de chose est donc bien la pure apparence sensible prise dans son extension de surface. A ce titre il relève du perçu. Il est le noème d’une perception. Mais il n’est nullement le corrélat d’une synthèse catégoriale qui en ferait le noyau ‘substantiel’ pour une série d’‘accidents’ ou qui l’insérerait dans une trame causale. La chose perçue n’est pas la chose physique. Elle est le corrélat d’une synthèse esthésique, c’est-à-dire qu’elle est le résultat d’une conscience unitaire posant une entité concrète singulière à partir d’une diversité de ‘traits sensibles’ discrets. Quant à ces traits sensibles, des data de sensation, i.e. des données ou prédonnées qui précèdent encore la constitution de la chose en tant que chose.

Or, à ces traits sensibles ou data de sensation correspondent des qualités sensibles d’ordre visuel principalement, mais sans doute aussi tactile, auditif, etc., qui ‘emplissent’ la charpente fondamentale ou la forme corporelle. Toute chose spatiale se présente comme éclairée de telle ou telle façon, colorée, orientée, nette ou brouillée, grande, moyenne ou petite, là plutôt que là-bas, etc… La chose perçue, en tant que corrélat d’une synthèse esthésique originaire, est une res extensa, en un sens très différent de celui de Descartes. Elle possède une extension qui lui est propre et qui la singularise, indissociable de sa qualification. Nous trouvons ainsi chez Husserl une notion d’extension, Ausdehnung, qui est un a priori eidétique concret présidant à la rencontre de chose. Cette notion semble devoir être distinguée de celle d’espace proprement dit en même temps que les deux notions sont conduites à s’articuler entre elles. Dans le § 13 de Recherches phénoménologiques pour la…, on trouve cette définition : « Par extension spatiale, ou mieux corporelle d’une chose, nous entendons la corporéité spatiale (Raumkörperlichkeit) inhérente à sa consistance éidétique concrète, précisément telle qu’elle est inhérente à une telle consistance, dans la plénitude de sa déterminité. » Cette extension singulière propre à la chose est inhérente à son apparition charnelle. Elle permet cette apparition et cette présence plénière. Elle permet l’antériorité et la préséance de la chose avec sa détermination à elle, i.e. avec sa forme ou figure, sa grandeur, sa couleur, sa place, etc…

L’extension de la chose confère à son apparaître une plénitude, une nuance d’absolu au sein de sa détermination singulière. Ainsi la chose se tient là, se laisse rencontrer, irremplaçable dans son vêtement solennel, voire même, lorsqu’il s’agit d’un monument, dans la stature qui est sienne. La spatialité propre à la chose peut faire qu’elle soit à elle-même sa propre mesure. Elle peut faire aussi que la chose, introduite dans un milieu où d’autres choses se trouvent déjà, donne, par son extension, la mesure à ce qui préexistait déjà. En ce sens, l’extension de la chose ne peut nullement se réduire à une portion (géométrique) de l’espace.

Par ailleurs, on le sait, l’expérience perceptive de la rencontre d’une chose spatiale est affectée d’une certaine ambivalence : cela veut dire que la chose se donne pleinement, comme nous venons de le voir, mais qu’en même temps elle échappe à toute saisie définitive. Elle se livre par ‘esquisses’ (Abschattungen), dont la série potentielle est inachevable. Et, lorsqu’on introduit la motricité du sujet percevant, les potentialités d’actes unitaires de la conscience ainsi que les potentialités d’esquisses de la chose sont en nombre infini. On peut donc dire que la chose spatiale, prise dans sa propriété d’extension, donc dans sa corporéité spatiale, est transcendante par rapport à toutes ses apparitions potentielles. Mais en même temps aussi elle est la condition de ces apparitions, elle en est la raison ou plutôt la structure régulatrice (Regelstruktur). C’est un point sur lequel on peut insister.

En effet chaque apparition ou, plus simplement, chaque aspect d’une chose enveloppe en lui la possibilité d’autres aspects, donc d’une perception plus complète et meilleure de la chose. Husserl fait remarquer que la multitude possible des esquisses et aspects comporte une tendance vers un optimum. Cet optimum est un optimum pour la spatialité concrète de la chose. La régulation inhérente au sensible est inscrite dans la spatialité de chose de telle sorte qu’il y ait un optimum où la chose se présente au mieux de sa présence corporelle. On comprend que cet optimum puisse s’obtenir par la mobilité de la chose ou bien par celle du sujet percevant. Par exemple, la forme corporelle de ma boîte d’allumettes est mal perçue dans le coin sombre où je l’ai laissée. « Mais, si j’ai la boîte devant moi sur la table en pleine lumière, je suis satisfait, nota bene, à condition que je l’envisage sous toutes ses faces et qu’ainsi chacune de ses apparitions continûment enchaînées dans la rotation et le retournement ait le caractère d’une conscience de donation maximale. »4 Cependant, ce qui nous intéressera ici plus particulièrement, c’est le cas où un aspect puisse résumer à lui seul le meilleur de la chose, sa plénitude charnelle. « Dans la série des apparitions possibles, une donnée de chose a donc le privilège qu’avec elle se donne ce qui est relativement le meilleur de la chose en général et c’est elle qui reçoit le caractère de la donnée qui est tout particulièrement en rapport avec l’intention ; c’est sur elle que se dirige l’intérêt de façon prépondérante, c’est en elle que la tendance de l’expérience trouve son terme, se remplit, et les autres modes de données entretiennent un rapport intentionnel avec la donnée ‘optimale’. »5

Ayant ici en vue l’architecture et l’édifice qui y réfère, nous mentionnerons un troisième ordre de réflexion. En un certain sens, la construction d’un édifice est un acte de foi. Il ne s’agit pas d’évoquer la primauté possible du monument religieux dans l’architecture ou bien son antériorité ‘ontologique’ pour ainsi dire. Nous voulons plutôt mettre en relief un présupposé de l’acte de bâtir, à savoir la confiance que cela sous-entend envers la Terre comme fondement ultime, comme sol qui attire, qui retient et qui soutient. Sur ce point aussi, Husserl, le dernier Husserl, nous offre une notion importante, celle d’une Terre-sol. Qu’en est-il donc de ce présupposé qui, à vrai dire, n’appartient pas spécifiquement au bâtir, mais participe d’une manière générale de toute perception comme de toute locomotion, donc aussi de toute rencontre de chose. La relation à la Terre constitue une prédonnée inconditionnelle pour l’existence humaine et pour l’habitat.

Nous nous référons naturellement ici au manuscrit traduit en français sous le titre : la Terre ne se meut pas.6 Husserl cherche à y définir une représentation de la Terre qui soit dégagée de toute acception cosmologique antique ou moderne et, principalement, de celle imposée par l’astronomie et la science postcoperniciennes. Dans l’expérience perceptive originaire la Terre n’est ni une planète ni un corps matériel situé dans l’espace du monde naturel. Prise dans l’ouverture au monde du corps propre, la Terre possède un sens transcendantal. Elle a le sens d’‘archifoyer’, d’arche du monde. Comme telle, elle est un donné a priori de l’expérience sensible et, à ce titre, elle constitue une référence fondamentale pour l’expérience du monde et des corps. Elle est donc impliquée dans la rencontre de la chose spatiale, sur quoi nous nous concentrons ici plus spécialement. La Terre est un système de référence premier, elle est non pas un support, mais le support. Et ce n’est pas telle un corps parmi d’autres corps qu’elle apparaît, mais comme masse incommensurable et solide, donc comme support indépassable. Elle n’est pas un corps, parce qu’un corps terrestre séparé peut être placé à l’envers, mais la Terre en elle-même ne le peut pas. Par rapport à elle-même la Terre comme sol est étrangère au haut et au bas,— ce qui n’empêche cependant pas qu’elle puisse être un ‘bas’ absolu et inconvertible à partir duquel, précisément, l’axe vertical du haut et du bas peut exister. De même, la Terre comme sol ne se meut pas. Elle est entièrement neutre par rapport au couple mouvement/repos. Son immobilité ne peut nullement se convertir en mouvement. Et pourtant, si « la Terre elle-même, dans sa forme originaire de représentation, ne se meut ni n’est au repos, c’est d’abord par rapport à elle que mouvement et repos prennent sens ».(p.12)

Ainsi donc l’existence de l’édifice architectural comme chose spatiale, qui se donne dans l’expérience perceptive et motrice, implique une référence à la Terre comme sol et celle-ci possède bien la nature d’un support fondamental qui soutient et qui retient. Ce socle va si bien de soi que nous ne nous le révélons à nous-mêmes que lorsqu’il vient à nous faire défaut.

Résumons-nous. L’intérêt qu’il y a ici à s’appuyer sur des analyses de Husserl, nous le découvrons à trois traits majeurs que l’analyse phénoménologique permet de mettre en évidence : l’indice d’absolu que confère son extension à l’apparition ‘en chair et en os’ de la chose spatiale, la possibilité d’un aspect optimal de la chose qui vaut emblématiquement pour tous les autres aspects et enfin la relation implicite de tout corps matériel à la Terre comme support et référentiel fondamentaux. Ces résultats valent pour toute expérience de rencontre perceptive,—celle du premier quidam venu tout comme celle du photographe. Restreignons-nous à la photographie. Ne pourrions-nous pas avancer que le photographe est à même, par l’éducation de la vision à laquelle son art le contraint, de mieux appréhender, par exemple, cette ‘plénitude de déterminité’ à propos de la chose saisie dans sa corporéité spatiale,—de mieux l’appréhender et la restituer aussi, tout en la transposant nécessairement sur le plan qui est celui de l’image photographique et de la stylisation formelle de celle-ci. S’il en est ainsi, c’est l’étude du contenu de l’image et des éléments formels qu’il contient que nous tâcherons d’expliciter, faisant ainsi valoir les traits de type phénoménologique, dont relèvent quelques structures matérielles et utilitaires d’importance pour ainsi dire fort marginale.

En effet, les choses spatiales dont il s’agit dans cette étude sont des objets architecturaux d’un genre particulier. Nous ne nous sommes pas tournés vers des spécimens de grande architecture. Nous n’aurons pas affaire à des œuvres où le matériau se trouve dompté par la puissance d’organisation formelle de l’esprit de telle sorte que celui-ci prenne conscience de lui-même et jouisse de lui-même dans ses œuvres. Nous aurons affaire à des jetées, à des ponts, à des murs de clôture, à des cheminées, à des garages, etc., bref à des ouvrages d’art à fonction restrictivement utilitaire. Qui plus est, ces ouvrages, pour la plupart, apparaissent très rudimentaires et, de ce fait, très assujettis à leur rôle d’usage et à leur matériau. La fonction de stylisation de l’art y est saisie à un degré voisin de zéro. Cependant, par un paradoxe qui n’est qu’apparent, plus pauvre sera le prétexte, plus perceptible nous semblera être l’aptitude de l’image photographique à montrer en toute clarté certains traits remarquables de l’œuvre architecturale en tant qu’elle est une chose spatiale existant dans l’espace.

Facteurs externes déterminants de l’image.

Il s’agit des facteurs qui président à la formation de l’image photographique. Ils sont déterminants pour la nature et le contenu intrinsèques de l’image elle-même. Le commentaire d’une image photographique doit tenir compte des facteurs qui l’ont déterminée soit au moment de la prise de vue, soit au moment du tirage.

1) L’objectif.

L’objectif est un élément essentiel de l’appareil photographique : il permet la formation de l’image sur un écran récepteur, par exemple un film sensible. Il est principalement composé d’un système de plusieurs lentilles convergentes et divergentes, généralement 6 à 8 lentilles dans un objectif dit ‘normal’. Il comporte en son centre un diaphragme réglable, qui permet de doser la quantité de lumière pénétrant dans l’appareil au moment de la prise de vue.

Un objectif se caractérise par une distance focale : distance entre le point d’émergence des rayons lumineux traversant les lentilles et l’image nette d’un objet situé à l’infini. Cette distance focale se mesure en mm. Un objectif se caractérise aussi par son angle de champ, i.e. par la portion d’espace qu’il peut embrasser en fonction du format du film utilisé.

L’appareil utilisé par P-J. Jehel n’est pas un appareil numérique. C’est un appareil reflex Hasselblad. Les prises de vue sont effectuées avec des films donnant des images de format 6 x 6 cm. L’objectif utilisé le plus souvent a une distance focale normale pour un appareil de ce type : 80 mm. L’image obtenue correspond à peu près à la vision naturelle, avec un angle de vision compris entre 40° et 50°.

2) Point de vue et angle de vue.

Le point de vue est l’endroit d’où la photographie est prise. Le point de vue conditionne en partie l’angle de vue : à partir d’un même endroit, l’objectif peut voir droit devant lui ou de haut en bas (vue plongeante) ou de bas en haut (vue en contre-plongée). Pour nous, hommes, l’endroit du point de vue n’est pas un endroit de l’espace isotrope et quasi géométrisé : le point de vue est lié à l’espace orienté que nous transportons avec nous, au privilège de la verticale en relation avec la bipédie et avec la Terre comme sol, en particulier comme système de référence primordial. Il en résulte par ex. des variations d’échelle pour l’objet photographié : pour un même objet la grandeur apparente peut varier selon l’angle de vue.

3) Le cadrage.

Le cadrage conditionne le contenu de l’image. Il effectue une découpe dans le continuum phénoménal, lorsque le cadrage s’effectue à la prise de vue et non au moment du tirage du négatif. Sur ce point, notons que P-J. Jehel cadre principalement au moment de la prise de vue. C’est donc à ce moment que s’effectue le choix qui élimine, qui délimite et qui isole ce qui devient le motif de la prise de vue et, du même coup, le contenu de l’image photographique elle-même. La photographie pointe du doigt pour dire : « vois ! », et elle fait plus que cela. Car le cadrage produit un effet de concentration de l’attention. Comme en peinture, tout ce qui est retenu au titre de constituant de l’image prend un sens. Effet de condensation par conséquent,— ce qui est un des procédés de l’art en général. Ainsi, par le cadrage l’image est instituée en un petit monde plus ou moins autonome, avec ses caractéristiques et ses lois d’organisation propres. La photographie peut bénéficier alors des acquis de la peinture sur ce plan-là.

Les photographies présentées ici se présentent plus ou moins comme des photographies de paysages. En général, le choix du paysage comme sujet sollicite une tendance au panoramique, donc un format rectangulaire où l’œil peut balayer de droite à gauche et de gauche à droite une large portion du milieu extérieur. Pierre-Jérôme va à l’encontre de cette tendance en choisissant un format carré, et non rectangulaire, et en accordant des parts égales à la profondeur et à la latéralité. C’est là une des caractéristiques de son approche de l’espace et de l’objet spatial.

4) Distance et dimensions apparentes du modèle.

La distance qui sépare le point de vue de l’objet à photographier joue un rôle important. La dimension apparente de l’objet dépend de cette distance en même temps que sa situation et son insertion dans l’espace, dans la mesure où l’accent peut être placé sur la corporéité spatiale de l’objet, si celui-ci occupe une portion appréciable de l’image ou bien sur la place qui est celle de l’objet au sein d’un contexte de coexistence avec d’autres objets. Dans les deux cas, la distance de prise de vue, combinée avec le cadrage, peut faire ressortir des rapports d’échelle, qui exercent une action décisive dans l’architecture.

5) L’éclairage et la couleur.

L’apparence de l’objet photographié dépend de l’éclairage au moment de la prise de vue. Il suffirait pour s’en convaincre de planter l’appareil photographique devant un motif et de prendre plusieurs clichés à diverses heures du jour. Mais le résultat obtenu, i.e. l’image de l’éclairage, dépend aussi de décisions qui incombent au photographe, par ex. par l’utilisation de filtres, le choix du film, etc… Mentionnons encore toutes les opérations qui interviennent au moment du tirage, en particulier pour obtenir certains effets (contrastes, occultation, etc…).

6) Le repos et le mouvement.

Dans la prise de vue il faut tenir compte aussi de la situation du modèle dans l’espace. Lorsque l’objet à photographier est en mouvement, le photographe doit adapter la prise de vue à l’effet qu’il souhaite obtenir.

Facteurs internes de l’organisation de l’image.

Les facteurs externes de la fabrication de l’image demeurent cependant muets quant aux caractères généraux de son organisation. Il convient de prendre en considération l’image elle-même, d’entrer en elle, pour ainsi dire, et de chercher à discerner quelques uns des procédés généraux de l’organisation interne, dont elle est l’objet. Nous recherchons cette organisation du côté de l’espace photographique, i.e. du côté de la représentation de l’espace offerte par chaque cliché. En ce qui concerne les 16 clichés que nous avons choisis, il nous semble pouvoir dégager quatre schèmes plastiques ou méthodes d’organisation de l’espace photographique. C’est-à-dire qu’il y a quatre manières de faire jouer ensemble au sein de l’image photographique la corporéité spatiale de l’objet architectural, le milieu environnant, qui joue le rôle de fond, et enfin les espaces intervallaires.

1) 1er schème : l’objet architectural est nettement situé par rapport au fond et l’image montre comment son corps spatial traverse l’espace. Cette traversée peut se produire latéralement ou bien en profondeur.

2) 2ème schème : une caractéristique de l’image chez Pierre-Jérôme tient à un maximum de profondeur de champ. Ce trait est un facteur de richesse intrinsèque pour l’image. Mais, en même temps, ce schème met en relief les tensions qui existent entre le proche et le lointain. La netteté généralisée dans l’image confère plus de force à la construction en tant que chose vue de près et induit par suite plus de vastitude pour l’espace ambiant et éloigné. La définition simultanée du proche et du lointain par l’image fait exister de manière plus prégnante l’espace intervallaire.

3) 3ème schème : L’image peut parfois présenter comme un jalonnement d’objets, qui initie à la profondeur. Combiné avec le format carré de l’image et avec la définition poussée du proche, le jalonnement implique l’observateur dans l’étendue du site qu’il photographie et, par lui-même, il apprivoise la profondeur en la mesurant.

4) 4ème schème : L’image peut enfin surévaluer la présence de l’objet architectural et favoriser en quelque sorte l’exhibition d’un édifice-monument. Celui-ci modifie alors le sens global du paysage naturel où il s’inscrit, en s’articulant à lui. D’autre part, cette construction, qui prend valeur d’une chose close sur elle-même avec son corps spatial bien cerné dans ses limites, bien déterminé, acquiert une présence insistante et quasi obsédante. De ce fait elle prend une valeur emblématique ou commémorative indéfinie, énigmatique. L’objet architectural devient alors comme un totem, —un totem non du sacré, mais du bizarre. Il témoigne d’une humanisation et d’une consécration étrange du milieu environnant, il fait signe vers le Landart.

Nous examinerons successivement les photographies dans l’ordre des quatre schèmes plastiques qui viennent d’être mentionnés.

Traversée de l’espace : latéralité et profondeur.

1) Coupure transversale : murets (p.1 et p.2).

Le petit mur se dresse, il rassemble ses constituants en un tout solide, une chose nouvelle, il est construit pour durer. Le muret, comme tout mur, se fonde sur l’institution sociale (par ex. la propriété privée) et, en même temps, il devient lui-même institution. Sa solidité et sa durée en sont des garanties. Le photographe cherche cependant au delà de la signification sociologique du mur.

Dans le cliché p.1, une vue légèrement ascendante jointe à la proximité de l’objet fait découvrir la construction dans sa cohérence et dans sa loi : pierres plus grosses placées en bas ; comblement des intervalles et recherche d’un jointement strict des pierres, sans mortier. Cette cohésion nue comporte comme une leçon de solidité. Le mur doit se tenir par soi et résister à « la critique constante et impitoyable » (Paul Valéry), qu’exerce la pesanteur. Pour cela, le mur prend appui sur la pesanteur, précisément, selon une loi de transformation au sens géométrique du terme, i.e. en passant de l’orientation vers le bas, vecteur de la gravité, à une orientation vers le haut. Il oppose à l’espace de la chute l’espace de l’institution, l’espace du monument, soutenu en équilibre par le jeu de l’ensemble des forces qui le constituent, i.e. par la statique élémentaire de la construction. Ce que nous découvrons, d’autre part, c’est, lorsqu’il s’agit de formes primitives ou archaïques de la technique, l’instinct des hommes pour la régularité et la simplicité géométriques (cf. Worringer7), qu’il faut opposer aux irrégularités du terrain. Cela dit, la forme d’abstraction sous-entendue ici se trouve largement masquée par la provenance naturelle du matériau, l’accord intime de celui-ci avec la lande immémoriale et l’inscription du mur enfin dans une durée à l’échelle de la géologie du lieu.

Dans le cliché p.2, le cadrage, la vue frontale, le point de vue et la perspective très légèrement ascendante font coïncider le mur avec la ligne d’horizon possible. Tout cela constitue le mur en barrière protectrice, défensive, ou, à tout le moins, en barrière pour le regard ainsi que pour d’éventuelles anticipations motrices à partir de l’ici du point de vue. Le mur coupe donc l’image en les deux parties superposées et égales d’un espace simplifié. L’intention artistique est certainement de faire ressentir le sens du mur comme limite et comme barrière, mais, du même coup, de séparer fortement la lande en friche (la Terre) du lointain nébuleux (le ciel). De même qu’il en allait p.1, le format carré du cliché permet que le mur se déploie dans la latéralité. Ce faisant, il indique nettement, comme déjà dit, la séparation entre la Terre, espace de notre liberté motrice, et le ciel, espace d’une liberté purement visuelle et imaginative. Mais, s’il sépare ciel et Terre, il les fait valoir aussi, séparément et réciproquement. Il les maintient en coappartenance, il les articule entre eux, se substituant ainsi à la ligne d’horizon. Ce à quoi la photographie nous fait alors accéder, réside en ceci : 1° une construction appartient à l’univers et cette appartenance est pleine de sens, elle produit du sens pour ainsi dire ; 2° une construction exerce une influence sur notre liberté motrice et par suite, elle peut agir aussi sur les coordonnées subjectives de notre orientation, elle pourrait nous en dessaisir et nous imposer les siennes propres.

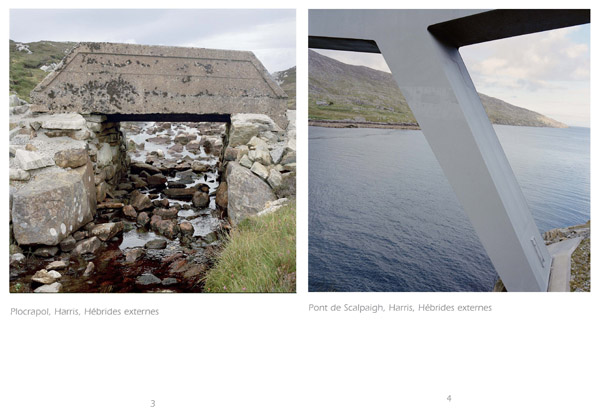

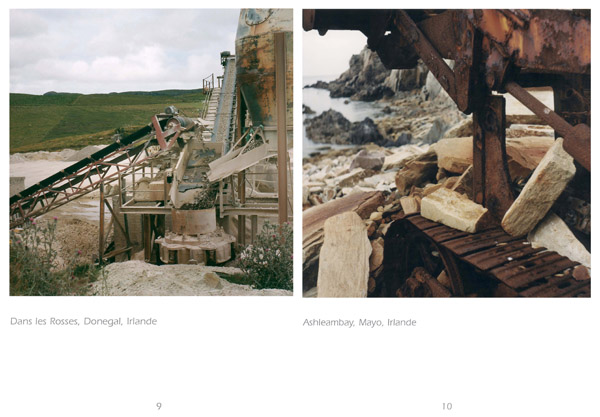

2) Déploiement latéral : ponts (p.3 et 4).

Voici deux ponts très différents, mais tous deux vus non pas dans l’axe de la voie qui les franchit, mais selon une vue latérale. De ce fait, la fonctionnalité de l’ouvrage se trouve mariée à son expressivité esthétique : la latéralité, dans les deux cas, met en valeur la forme.

Dans la vue p.3, le petit pont de béton est corrodé par les pluies, les embruns. Il est tacheté de moisissures, de mousses ou de lichens. Caméléon qui s’assimile à son milieu, il est incrusté dans le paysage. C’est un petit pont courtaud et massif, brut de décoffrage, il est rustique comme un vieux banc de pierre. Il établit cependant la continuité de la route, par delà la faille du torrent. Cette continuité il l’assure avec la solidité d’une poutre fiable. Ce pont est tout entier clos sur soi et il ignore presque le vide qu’il abrite et l’eau claire qui s’y faufile. Il repose sur des butées de pierres et, en même temps, par sa massivité obtuse, il est profondément stable et en repos. Il fait corps avec la Terre comme sol. Dans la vue p.4, au contraire, l’arche d’un pont de plus grandes dimensions se déploie à travers l’espace. Le cadrage confère à la pile oblique et au bas du tablier l’allure d’un envol. Cela confine à la liberté d’un élan, à laquelle l’image nous convie à participer. Nous comprenons donc que, malgré son immobilité, un édifice peut être en mouvement. C’est ce que rend possible en particulier le métal (fer) ou le béton armé, en offrant toute latitude au porte-à-faux.

D’autre part, le pont, comme l’arc ou la voûte, comptent avec un vide qui leur permet d’être ce qu’ils sont, qui entre en jeu en quelque sorte dans leur définition. Qu’en est-il donc ici d’une tractation avec l’espace vide dans les deux exemples qui nous occupent ? La photographie peut-elle être expressive et révélatrice de ce qui est inapparent ?— Dans la figure p.4, le pont fait ressentir la libre vacuité de l’espace qui lui permet de franchir le bras de mer. L’image conjugue en effet une vue plongeante avec une contre-plongée, qui concerne l’arche du pont. Point et angle de vue inscrivent la construction dans un espace ouvert. La construction, quant à elle, paraît proche, elle procure une impression de grandeur qu’accentue la coupure du tablier, instaurée par le cadrage, dans le haut de l’image. Tout cela fait ressortir la grandeur du site que le pont enjambe en même temps que la vastitude de l’espace même.

Si l’on revient à la page 3, l’impression est inverse : l’image semble dense et compacte, n’était cette légère échappée dans le haut de l’image. Quant au vide impliqué par le pont, il faut dire que c’est un vide solidement circonscrit et comme comprimé entre les butées de pierres jointes et le tablier. Ce vide permet certes au pont d’être pont, de faire que les deux butées s’entr’appartiennent et que la route passe. Mais, en retour, ce pont écrase le vide et paraît l’ignorer.

Dans les deux situations de fonction semblable, la photographie montre bien comment l’édifice se rapporte par sa forme même à un entour où il s’inscrit et auquel il s’adapte à sa façon. Elle est aussi capable de révéler la puissance expressive d’une construction considérée dans sa corporéité spatiale, dans sa posture pour ainsi dire. Plus particulièrement encore l’image photographique est capable de dévoiler quelque chose d’essentiel des relations de l’édifice avec le vide spatial qu’il incorpore ou avec lequel il compte pour être ce qu’il est.

3) Profondeur : autres ponts, (p.5 et 6).

Les deux vues ici nous initient au travail d’une construction. Nous entendons le mot travail au sens de l’exercice d’un ensemble de forces,—exercice qui s’effectue dans une certaine direction et produit un effet déterminé, à savoir ici le franchissement d’un intervalle d’espace. Notons en effet l’importance de l’angle de la prise de vue, qui privilégie dans les deux cas le déploiement de la profondeur. Dans la vue p.6, les piles trapues, cylindriques et épaisses, sont proportionnées au poids de cette sorte d’énorme travée de béton rectiligne qui constitue le pont. Par ailleurs, l’équilibre statique entre pesanteur et soutènement se fait d’autant mieux sentir que la construction maintient nettement séparés, mais conjoints, les piles et le tablier du pont. Dans la vue p.5, l’unité organique de la construction domine et, avec elle, l’impression de la dynamique de l’enjambement, de l’effort fourni par le tout unifié piles-tablier-radier pour accomplir sa fonction.

Voici donc deux variations sur un même thème : le franchissement d’un espace, vu en profondeur. P.6 l’angle et le point de vue montrent comment un bâtiment porte avec lui, littéralement, les lois de la perspective, d’autant plus que la ligne d’horizon de l’observateur et le point de fuite coïncident avec le radier ou la chaussée du pont. La vue p.5 présente un effet global analogue, mais selon une modalité curviligne, plus compliquée et plus subtile. Cette vue n’est pas moins convaincante pour le spectateur dans la mesure où le mouvement d’enjambement vient le requérir et s’emparer de sa participation au mouvement par la proximité du tablier dans le haut de l’image. La différence entre les deux vues évoquerait presque celle que l’on établit souvent entre architecture classique et architecture baroque. Dans les deux cas cependant, un édifice agit comme un instrument de mesure entre le proche et le lointain et, par là, construit en quelque sorte la représentation de la profondeur. Nous y reviendrons.

En troisième lieu, examinons dans ces deux vues le rapport qui existe entre l’objet architectural et le site. L’architecte,—Philippe Boudon l’a montré8— opère deux sortes de mesure : il proportionne et il ‘harmonise’ (= il rend compatibles des espaces distincts). Proportionner, c’est établir des rapports proportionnels internes entre les parties d’une même figure, d’un même ‘espace’, si l’on veut. Ici, il faudrait déterminer les proportions qui règnent entre les piles en forme de V souples et le corps du pont et chercher à justifier ainsi l’élégance de l’ensemble de l’ouvrage. ‘Harmoniser’, au sens où l’entend Boudon, c’est mesurer et comparer des figures entre elles ou des ‘espaces’ entre eux et les rendre compatibles spatialement, voire congruents. Il s’agit là de problèmes d’échelles. Par ex. fixer l’échelle des plans qui permettent de passer des dimensions d’une maquette aux dimensions réelles de l’ouvrage in situ. Ou bien encore — ce qui nous intéresse ici au premier chef —, mesurer et comparer le pont comme ‘espace’ à l’espace du site dans lequel il s’inscrit. La question est alors de savoir si le pont est à l’échelle du site. La vue 5, aussi bien d’un point de vue esthétique que d’un point de vue informatif, nous permet de répondre. En effet elle nous montre en quelque sorte la possibilité de superposer la construction à l’intervalle tout entier de la dépression à franchir. La photographie montre qu’une extrémité du pont est au niveau du sommet d’une colline et elle laisse supposer que l’autre extrémité est au niveau d’une autre colline. Quant à l’édifice, il mesure d’une seule enjambée la totalité de l’espace intervallaire.

Quatrième point : les deux clichés nous renseignent aussi sur la valeur expressive de l’architecture utilitaire moderne. Dans les deux cas, la mathématisation des formes est mise en valeur par les angles de vue. En même temps, ce que l’image fait ressentir, c’est la domination absolue, le contrôle absolu de l’espace par le calcul et la technique du béton armé. Cette maîtrise rationnelle de l’espace ne va pas sans une certaine violence exercée sur le site naturel dans la mesure où les obstacles que celui-ci présente paraissent surmontés avec une sorte d’insolence désinvolte. Le cliché de la p.6 nous invite cependant à estomper ces remarques : le pont rectiligne en effet semble ignorer l’obstacle que constitue le bras de mer, mais ses piles sont enfouies dans l’eau, elles portent les marques des niveaux des marées, elles engendrent de jolis reflets de surface, bref le pont participe aussi du mouvement du devenir, il vit lui aussi d’une vie élémentaire.

En conclusion, l’image photographique peut révéler qu’un édifice n’obéit pas seulement à une statique, mais à une dynamique, qui, elle aussi, entre en dialogue ou en confrontation avec le site et avec le lieu. L’édifice introduit un ordre qui lui est propre dans un milieu préexistant, par ex. un ordre perspectif ou bien un ordre mathématique : cela pose à l’architecte des problèmes d’‘harmonisation’ au sens où l’entend Philippe Boudon. Mais cela pose aussi des problèmes d’accord, i.e. des problèmes de conflit ou d’harmonie, au sens musical cette fois, entre la construction et le site qu’elle contribue à modifier globalement, donc à transformer en tant que lieu. Nous verrons aussi plus loin qu’un édifice favorise la transformation d’un fragment de nature ou de pays en paysage.

Le proche et le lointain.

1) Pierres levées (p. 7 et 8).

L’image p. 8 comporte certainement des informations sur l’apparence perceptive d’un menhir ou pierre levée. Par opposition, le cliché de la page 7 relève d’une intention humoristique et ironique : il s’agit d’une parodie de pierre levée. C’en est au point que le bloc de béton, par la mise en valeur inattendue, mais appuyée, dont il fait l’objet, prend une allure incongrue au sein du vaste et beau paysage naturel dans lequel il détonne, mais où il se situe. Dans le cas du menhir de la page 8 au contraire, l’objet est à sa place dans le site d’alignements, il est entouré d’autres mégalithes analogues.

Toutefois, dans les deux clichés, le sujet principal de l’image est bien affirmé. Il est bien centré. Il attire l’attention par son orientation verticale ou quasi verticale, par sa stature dressée, par la richesse tactile de son épiderme, bien différente dans l’un et l’autre cas. L’intention du photographe est évidente : il s’agit de restituer cette ‘plénitude de déterminité’ d’une chose considérée dans son extension ‘spatiale’ ou épanouissement corporel, i.e. dans ce que Husserl nomme corporéité spatiale de la res extensa.

Avec la mise en relief d’une chose spatiale, qui nous impose son existence, sa présence, et en même temps, dans la proximité où le spectateur se trouve par rapport à elle, sa dimension verticale et son échelle, nous saisissons quelque chose de l’architecture prise dans ses formes et dans ses effets primaires. A propos du monument, édifice ou statue, Alain écrit ceci : « La solidité et on dirait presque la sincérité des monuments éclate encore mieux par leur grandeur et par leur masse ; c’est pourquoi on peut aller jusqu’à dire que la beauté architecturale dépend beaucoup de la masse dressée. »9 Un peu plus loin, Alain ajoute : « Une des lois de l’architecture serait donc de rendre la grandeur sensible. » La vue p. 8 nous suggère en effet une telle remarque. La taille apparente d’un édifice le fait donc être tel et nous appréhendons quelque chose d’un geste architectural élémentaire : non pas cette fois l’action de ruser avec la pesanteur en empilant des blocs et en veillant au maintien de leur équilibre, mais bien l’action de conférer à un matériau durable et inamovible ainsi qu’à une forme régulière la dimension verticale, dont l’homme s’est découvert le privilège. Et cela, de telle sorte que, par sa taille, par sa masse, par son orientation, l’objet spatial et architectural détienne sur l’homme un ascendant physique incontestable. Sur ce point il faut noter que le menhir de la page 8 est vu en légère contre-plongée alors que le pseudo-menhir de la page 7 fait l’objet d’une vue plongeante, ce qui élève la ligne d’horizon et fait bien plus valoir la richesse des lointains du paysage, en opposition avec le béton maculé de rouille du premier plan, que la taille et l’ascendant physique de la chose spatiale. Sans entrer trop dans les détails, il est manifeste que l’image, dans les deux clichés, nous parle des tensions qui existent entre le proche, dédié au monument, et les lointains, i.e. le paysage. Ces tensions offrent des modulations fort différentes dans les deux clichés.

La photographie, prenant place bien en face du monument tout proche, nous révèle donc quelle richesse de présence et de force statique peut se rencontrer dans la chose spatiale enveloppée par un geste architectural à l’état naissant, quels rapports d’échelle elle peut imposer au spectateur, quelles lignes de forces et de direction sont introduites dans le lieu et quelles tensions peuvent en résulter pour le milieu environnant.

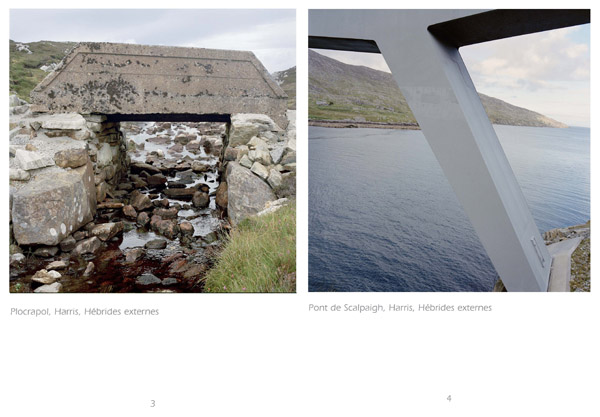

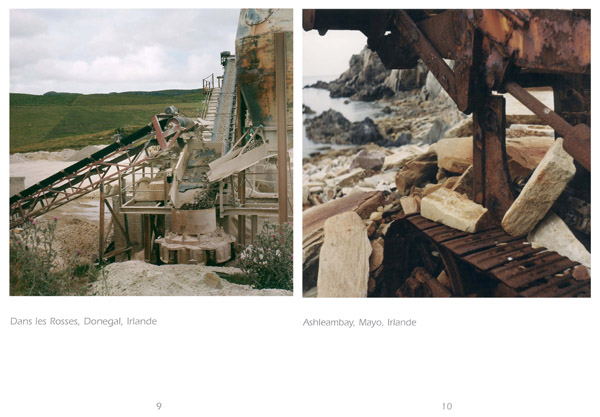

2) Structures mécaniques (p. 9 et 10).

Le pont ou même le mur peuvent être considérés dans leur structure ou dans leur organisme internes. Mais il faut alors les détacher du site naturel où ils prennent appui et qu’ils contribuent à globalement transformer. Avec le concours du site précisément ils instituent un lieu nouveau, un lieu habité. La construction ou structure mécanique, quant à elle, ne se présente pas de la même façon : elle se trouve juxtaposée au milieu, elle n’y est pas ancrée, elle l’ignore, elle lui est étrangère. Elle confronte son architecture matérielle et son agencement artificiel non seulement à l’espace libre alentour, mais encore à une géographie que les siècles ont laissé se former d’elle-même et qui constitue le cadre où ces artefacts se trouvent accidentellement placés. Cette remarque s’impose sans doute de manière plus convaincante dans le cas de la photo page 10, qui est celle d’une ruine de bulldozer abandonnée au bord de la mer, que dans celui de la photo p. 9, dans laquelle le site naturel est déjà transformé par l’emplacement et l’aménagement d’une carrière ou d’une sablière. La confrontation est donc celle qui existe entre des artefacts et la nature. Le rapport à l’architecture ne s’y trouve pas établi de manière directe. Cependant, on sait que, dans le domaine de l’architecture, ce type de confrontation ne peut pas être ignoré par l’architecte surtout lorsqu’il bâtit dans un site vierge. Plusieurs solutions se présente alors : a) l’intégration du bâtiment dans la nature ; b) l’opposition frontale en quelque sorte, sur le modèle des deux clichés examinés ; c) le dialogue entre le bâtiment et le milieu naturel ; d) la conciliation entre construction et milieu.

Les photographies 9 et 10 nous offrent des premiers plans de machines. Mais, point de vue et cadrage, dans les deux cas, gomment la fonction pour mettre en relief la structure ou l’architectonique, i.e. l’organisation ou la composition des parties matérielles dans l’espace. La définition de l’image montre comment ces parties s’articulent entre elles pour former une structure où domine l’aspect statique, mais où se font sentir aussi des lignes de forces. Pour être à l’arrêt ou presque à l’arrêt (p.9), rongées par la rouille ou très usées, ces forces n’en révèlent pas moins l’organisation cohérente de leur puissance mécanique. L’image montre leur potentiel actuel ou passé. En particulier, l’angle de vue fait ressortir le jeu des vecteurs orientés qui sous-tendent ces forces matérielles. Avec le cliché p.10 nous sommes si proches du bulldozer en ruine, les qualités tactiles de l’objet sont si prégnantes que nous faisons presque corps avec lui et que nous soutenons l’épreuve de la clôture sur soi du quasi-édifice. Dans les deux cas cependant, la cohérence interne, la clôture sur soi, l’autonomie morte ou alors encore active de ces machines-outils les placent en opposition avec l’espace libre alentour. Cette opposition, le choix du cadrage la rend manifeste en distinguant premier et arrière-plan et en recourant aussi au contraste du clair et du sombre.

On peut encore noter l’impression d’étrangeté que procure l’artefact au sein de la nature. L’image procède ici à un constat : c’est un fait que le machinisme moderne peut se rencontrer dans un cadre composé d’une portion de vieille terre, de mer sauvage, de ciel et de lumière. Mais la photographie n’est pas sans parti pris : en jouant sur la distance et sur l’angle de prise de vue ainsi que sur les contrastes, l’accent est légèrement placé sur la violence inhérente au rationalisme technique et sur l’aspect brutal de ce type de présence. Cette violence est celle d’une transformation contrainte de la matière exercée par la machine. Mais il est vrai aussi que la photographie comporte un rappel de ce qui est un autre versant de l’exploitation technique. Les machines-outils sont constituées de matière. Elles sont donc soumises aux vicissitudes qui affectent les organismes matériels : elles s’usent, elles se cassent, elles se rouillent et elles tombent en ruines. Cette loi de destruction finale, rappelée ici à propos d’artefacts, vaut aussi à coup sûr pour des ‘artefacts’ d’architecture. A la fin, le chaos de pierres avec lequel le bulldozer se confondra un jour a pour correspondants les tambours de marbre et les architraves brisés et éparpillés autour de la crépis du temple grec en ruine de nombreux sites archéologiques.

Profondeur et jalonnement.

1) Ordre perspectif (p. 11 et 12).

Dans les deux clichés on peut remarquer qu’au désordre du milieu naturel s’oppose la construction ordonnée de l’homme. Dans les deux cas l’accent est mis sur l’effet de profondeur et l’on peut dire que c’est l’ouvrage construit qui contribue à induire et à conduire la profondeur spatiale. Ainsi, les deux images se présentent comme des illustrations de représentations en perspective. Cependant, nous avons affaire à deux modalités de cette représentation. P. 12 il s’agit d’une perspective sensible, voisine de la perspective naturelle. Le mur de clôture épouse le relief du terrain, il est comme posé sur lui et soutenu par lui. La relative irrégularité des pierres grossièrement taillées fait écho aux irrégularités de surface de la lande et consonne avec elle. Quant à l’effet de perspective, il dépend de la diminution progressive de la taille des objets, de la plus faible emprise de l’œil sur ceux-ci à mesure de l’éloignement, de l’uniformisation des valeurs (nature + intensité des tons) dans les lointains, de la dissimulation des pierres ou des détails les uns par les autres, de l’effet très approximatif de convergence du muret, etc… Tout autre est l’impression ressentie avec l’image de la page 11.

La perspective naturelle joue encore son rôle dans le cliché 11. Elle le joue à propos du paysage, mais l’intention du photographe, ici, est bien celle d’y marquer l’intrusion d’une perspectiva artificialis et linéaire, dont l’ouvrage d’art est l’agent actif déterminant. La nature géométrique de cette perspective est tout entière affirmée et développée par la digue de béton et ses accessoires. La photographie est prise dans l’axe strict du bord extérieur de la digue. Le point de fuite et la ligne d’horizon sont nettement indiqués par la convergence de quelques parallèles et ils coïncident avec l’extrémité de la digue.

Insistons sur l’interprétation du sens que peut prendre cette digue à l’intérieur de la photographie. C’est du sens même de la représentation par perspective qu’il s’agit et il faut remonter jusqu’à son inventeur, l’architecte de la Renaissance : Brunelleschi. Dans un article publié en 1946, G.C. Argan écrivait à propos des œuvres et des théories de Brunelleschi : « L’édifice est alors conçu comme une pure structure qui s’insère dans la spatialité empirique et la proportionne, la réduit à l’espace perspectif. » C’est bien de cela qu’il s’agit ici. La construction de la digue a inséré dans une portion de la spatialité empirique du site une structure spatiale, une corporéité spatiale, qui obéit à des lois géométriques de proportionnalité. Le résultat consiste en une juxtaposition et un affrontement entre deux spatialités : l’une empirique et naturelle et l’autre mathématisée. Cet affrontement peut disparaître lorsque c’est l’ensemble d’une localité ou d’un site qui se trouve soumis à un espace perspectif.

Argan a approfondi ces remarques à propos de Brunelleschi. Il pense que, pour cet architecte de génie, l’édifice représentait à la fois un instrument de matérialisation et à la fois un instrument de connaissance des lois régissant la représentation par perspective et que, par conséquent, ces lois traduisaient en même temps la véritable nature de l’espace, parce qu’elles trouvaient en lui leur fondement. Selon Argan, Brunelleschi aurait eu clairement à l’esprit une notion de costruttività. « Le caractère constructif ou costruttività, principe ou règle de toute construction, et l’espace, principe ou règle de la nature, ne sont pas deux choses différentes./…/. Ainsi l’architecture n’est rien d’autre qu’une technique vouée à vérifier, construire et représenter l’espace ; celui-ci, dans la mesure où il est ‘valeur’, ne peut être livré qu’en tant que système de rapports proportionnels. Dès lors que sont éliminés tant le caractère accidentel des apparences naturelles que le caractère accidentel des formes architecturales, l’idée d’une pure valeur constructive coïncidera nécessairement avec l’idée d’espace pur. »10 En d’autres termes, si c’est l’espace de la représentation par perspective qui détient la vraie valeur ou le véritable intérêt esthétiques par la noblesse et la grandeur des édifices qu’il permet de construire, alors il doit correspondre à cette représentation de l’espace un espace idéal ou même une essence pure de l’espace que l’édifice est précisément chargé de révéler et de mettre en évidence. L’architecture classique a effectivement tendu à cela.

Quelle valeur faut-il réellement accorder à l’espace perspectif ? On ne peut lui accorder la valeur de norme absolue qu’à la suite de la Renaissance le Classicisme lui avait conférée. La valeur de l’espace perspectif dépend des constructions qui le soutiennent. Dans le cliché p.12, l’ordre perspectif n’est qu’approximatif. En effet, l’irrégularité des pierres fait que la perspective linéaire s’applique mal et il existe comme une cassure dans la convergence des lignes de fuite supportées par le mur, dans le haut de l’image. Cette sorte de cassure correspond à une partie invisible du mur due à une dépression dans la surface de la colline. La construction soutient donc mal l’ordre perspectif idéal. En second lieu, si nous revenons au cliché p.11, nous pouvons comprendre que l’ordre perspectif se délivre en fonction du point de vue. Mais, l’ici du point de vue est en rigoureuse corrélation avec le là-bas du point de fuite et de la ligne d’horizon : si le point de vue s’élève, la ligne d’horizon s’élève aussi, comme le montrerait une photographie prise en vue plongeante plus accusée. Cette entr’appartenance entre l’ici et le là-bas témoigne de leur coappartenance due au lieu qu’est le site, donc de leur coappartenance au site qui déborde et englobe la spatialité géométrique et perspectiviste. Pour cette raison aussi l’espace perspectif ne peut avoir qu’une valeur relative et la perspective n’est, comme le dit Cassirer, qu’une forme symbolique, i.e. une structure subjective a priori de l’organisation du sensible, qui a une origine et une nature d’ordre culturel.

2) Percées (p.13 et 14).

Comme à propos de certains autres clichés, l’image photographique peut s’analyser selon le clivage figure/fond. L’ouvrage d’art en son corps spatial constitue la figure et le paysage environnant constitue le fond. Dans les deux clichés le cadrage invite à se référer au clivage figure/fond, dans la mesure où le sujet en apparence principal de la photographie s’impose comme premier plan et voit son extrémité bien centrée dans l’image. Cependant il faut tenir compte de la différence entre vision naturelle et image photographique. Dans la première, lorsque l’emprise sur l’objet en fournit une image nette et distincte, une figure circonscrite, le fond, quant à lui, apparaît comme un entour marginal, vague et flou. P.13 et 14, au contraire, la grande profondeur de champ qui y règne résulte d’un choix délibéré. Cela fait que le fond est aussi net que la figure, comme cela peut se remarquer, par exemple p.13, pour les vaguelettes proches, et que le flou relatif des lointains est dû plutôt aux conditions atmosphériques objectives qu’à l’éloignement.

Dans les deux clichés donc, l’ouvrage d’art comme figure impose au premier plan la richesse sensible de son extension corporelle. P.14 la photographie rend compte, en l’interprétant, de la masse et de la surface rugueuse, érodée, tachetée de lichens, d’une construction, dont la forme et la fonction demeurent énigmatiques. L’éclairage latéral très oblique met en valeur les contrastes d’ombre et de lumière et accentue le caractère presque hallucinatoire de l’objet en question. La jetée de la p.13 permet une analyse différente, mais qui aboutit à un résultat identique : la forte présence de l’objet architectural, sa présence « en chair et en os », l’oppose au milieu ambiant dans lequel il s’érige, paysage marin, montagneux et atmosphérique dans ce cas, qui contraste avec le vallonnement terrestre ou plutôt terrien, auquel une vue plongeante n’attribue qu’un peu de ciel dans les lointains, dans l’autre cas. L’opposition figure/fond, à vrai dire, joue dans les deux sens. La figure s’exhausse certes du fond et celui-ci, en retour, lui donne du relief ; mais, la netteté de la représentation du paysage fait que le fond parle aussi pour lui-même,—ce qui donne plus de vigueur à l’ensemble.

Parler de dimension verticale à propos de ces deux constructions ne serait pas entièrement exact. Il faudrait insister plutôt sur des ‘percées’ de l’espace, des percées horizontales en profondeur. P.13, la jetée conduit le regard ou les pas jusqu’à son musoir surmonté d’une balise et ne va pas au delà. Il en est globalement de même à la p.14. L’image photographique vient donc nous saisir là où nous sommes, dans notre ‘ici’, et elle nous conduit jusqu’à un ‘là’, le ‘là’ de l’extrémité de l’objet architectural. Une coupure franche est instaurée entre un premier segment d’espace et le vaste intervalle au delà. Si l’image fait ressentir cette discontinuité, c’est pour faire appréhender la spaciosité du vide au-delà du construit, l’ampleur de l’espace vide, qui enfle à partir des vallonnements en contrebas (p.14) ou qui recule de manière vague et indéfinie (p.13). La percée en profondeur ouvre l’espace. Mais, si elle connaît assez tôt une limite et s’achève, c’est pour mieux faire ressentir le caractère vaste de la profondeur générale en sa quasi-dilatation. La figure initie au fond, i.e. ici à l’espace vide. Malgré la transparence invisible du vide, l’objet architectural l’annexe au sensible, il le rend sensible, il le rend, selon le mot de Husserl, co-visible. En retour cependant, rappelons-le, un milieu ambiant très profond fait d’autant plus saillir ce qui est figure. On pourrait donc parler de promotion mutuelle ou réciproque entre l’ouvrage d’architecture et son entour de vide spatial, entre la figure et le fond.

Exhibition d’un monument.

1) Pierres levées, (p.7 et 8).

Les clichés des pages 7 et 8 montrent bien ce que peut une intention photographique : sans toucher aux éléments d’un décor qui est offert ou rencontré, le photographe use des moyens de son art pour surévaluer tel élément du monde extérieur et pour en révéler un sens. C’est ainsi que dans le cliché p.7, un vulgaire bloc de béton, laissé quelque part debout à l’abandon, exposé aux intempéries, peut devenir un monument,— un monument à part entière, commémorant un événement passé indéfini, installé dans l’espace et aussi dans la durée.

Par-delà la malice parodique, que nous avons déjà signalée, le cliché 7 pourrait présenter quelque affinité avec le Land Art. En effet, l’image photographique consacrerait ici moins un site (site) et la perplexité d’une vue (sight) portée sur ce site, que la rencontre due au hasard entre un site naturel et un bloc de béton. L’introduction d’un élément artificiel dans le paysage constitue un événement, un geste qui souligne le devenir spatiotemporel. Ce qui se trouve ensuite archivé par l’image et commémoré à sa façon est donc d’ordre temporel. Il s’agit d’un événement qui a surgi de manière aléatoire et qui pourtant a pour finalité de réactiver le potentiel d’impact émotionnel qu’enferment en eux les éléments naturels ou cosmiques qui composent un paysage ou plutôt un site. « Le problème, écrit Baldine Saint Girons, n’est plus de créer un objet : il est de s’insérer dans un mouvement plastique universel, de cerner l’invisible ou de rendre sensible la présence d’un ‘non-site’, c’est-à-dire de quelque chose qui échappe à la fois au site (site) et à la vue (sight). »11 Ce quelque chose qui échappe, ici, consisterait précisément dans les éléments naturels sous-jacents au paysage, décapés de leur déjà-vu, et ressaisis avec un regain de vivacité et de force.

Le cliché p. 8, par opposition, fait la part belle au mégalithe et invite à méditer sur l’implantation concrète d’un monument. Il s’agit de faire ressentir le rapport originaire à la Terre comme sol ainsi que la puissance du lieu en tant que place ou emplacement. Exister, c’est occuper un ‘là’ et point de durée ni de mémoire sans le ‘là’ d’une inhérence spatiale. En même temps, le photographe n’ignore pas la dimension documentaire de son œuvre. Il se fonde donc aussi sur un savoir commun à propos des mégalithes : œuvre d’architecture ou de sculpture, le menhir recherche dans la masse de la pierre et dans la grandeur de la taille l’incarnation du symbole, la transfiguration de la pierre en symbole. Reprenons ici pour mémoire une définition fournie par René Huyghe : « Sous la forme la plus simple, la ‘pierre levée’, le menhir, est l’ancêtre du monument. On pense de plus en plus aujourd’hui qu’il était destiné à fixer l’âme d’un mort. Le menhir exprime déjà cette fonction fondamentale que nous avons désignée dans l’art : créer un intermédiaire entre l’homme et l’univers. Le menhir, en effet, est constitué par une pierre empruntée au monde physique, mais cette pierre est soudain chargée par l’homme d’un sens qui en fait un symbole. »12 Il y a symbolisme en effet, comme pour le colossos, mais insistons-y de nouveau pour pointer du doigt l’objet architectural à l’état naissant : il y a symbolisme érigé.

2) Bâtisses et paysages, (p.15 et 16).

Ces deux photographies, comme d’autres déjà étudiées, permettent d’aborder certains aspects des rapports entre architecture et paysage. Les deux clichés présentent, en effet, chacun un édifice sommaire construit dans un milieu sauvage naturel sans autre raison que l’utilité : garage à bateaux d’une part et, d’autre part, probable cheminée d’une ancienne petite fabrique ou briqueterie maintenant abandonnée. Commençons par la vue p.16.

Pour mieux prendre la mesure du paysage en lui-même, il faut nous abstraire de l’effet insistant et quasi obsédant que produit la cheminée de briques en plein centre de l’image. A défaut d’une abstraction mentale, on peut utiliser un cache qui soit superposable à l’objet. Ce dispositif permet une meilleure approche du paysage comme tel. Mais, tout d’abord, pourquoi avons-nous affaire à un paysage ?

Les analyses de Baldine Saint Girons permettent de le comprendre. Une nature sauvage ou cultivée devient paysage principalement sous l’effet d’une transformation du regard que l’homme porte sur elle. Il y a supplantation d’une simple attitude de repérage ou d’exploitation ou de curiosité scientifique, etc., par une attitude relevant d’un ‘acte esthétique’, c’est-à-dire du remodelage totalisant d’un fragment de nature étrangère à l’homme, remodelage qui s’accompagne de la révélation ou de la mise en valeur d’une Stimmung propre à ce fragment (Stimmung = ambiance marquée par une tonalité). L’acte en question peut être dit ‘esthétique’ dans la mesure où il implique un travail que le sujet effectue sur lui-même, sans interrompre le rapport qu’il entretient avec ce qui lui est extérieur, de manière à passer d’un état de réceptivité passive à un état de maîtrise affective, imaginative et compréhensive. Ainsi, c’est l’acte esthétique qui constitue le paysage comme tel.

Lorsqu’on s’interroge sur la loi ou sur la régulation qui commande cet acte esthétique, on découvre qu’elles s’apparentent à celles de l’activité artistique,—activité, rappelons-le, dont relève la pratique de la photographie elle-même, lorsqu’elle élit un point de vue, un éclairage, une distance par rapport à l’objet et un certain cadrage. Mme Saint Girons s’appuie ici sur une remarque de Georg Simmel : « Soustraire au flux chaotique et infini du monde, tel qu’il est immédiatement donné, un morceau délimité, le saisir et le former comme une unité qui désormais trouve en soi son propre sens et coupe les fils la reliant à l’univers pour mieux les nouer à soi. »13 Nul doute que cette caractérisation générale ne s’adapte au travail particulier de P-J. Jehel à propos de cette photographie p.16 ou aux remarques antérieures relatives au cadrage, à l’angle de vue, à la composition, etc…

Si nous revenons à ce cliché et si nous continuons à l’observer, en faisant abstraction de l’incongru obélisque qui surgit en son sein, nous sommes frappés par la grandeur apaisée qui règne de toute part. La presque moitié basse de l’image se trouve confiée à une déclivité de pâtis jaunissants, dont la lumière, en allongeant les ombres, accuse le relief. Plus loin, une partie de l’immense océan s’est laissée circonscrire par un rivage échancré. Le pelage ras de la terre s’harmonise avec les teintes bleu-gris de la mer tandis que les couleurs sourdes de l’herbe contrastent légèrement avec la luisance de l’eau. Plus loin encore, de montueuses masses sombres sont en équilibre entre elles par rapport au milieu de l’image et elles se découpent sur un ciel vaporeux plus lumineux. Un ange passe : ce qu’attestent les risées sur l’étendue de la mer… Voilà donc, pouvons-nous dire, qu’une image photographique nous initie au regard ‘paysageur’. « Regardons-nous un paysage ? », demande B. Saint Girons. « Nous le voyons, certes, mais nous faisons plus que le voir : nous le ‘réalisons’, nous le rendons réel, en nous en laissant inspirer. Nous ressentons alors sa forme et sa matière agir et vibrer en nous et nous en remodelons les éléments selon ce que les phénoménologues appellent une Stimmung. »14 La Stimmung, l’ambiance marquée par une tonalité, nous l’avons caractérisée ici, pour cette vue p.16, par la grandeur et l’apaisement.

Si nous réintroduisons maintenant dans cet ensemble la cheminée de briques que nous avions provisoirement occultée, il nous semble alors que le paysage, pris dans son unité, n’offre plus le même sens. D’une certaine façon, la place centrale de cet objet dans l’image et, par suite, sa fonction de quasi-pivot pour les éléments principaux de la composition procurent l’impression que cette construction, vue à distance, s’intègre au paysage en l’humanisant. Pourtant, cette cheminée peut se décrire comme la chose husserlienne. Par son emplacement qui domine l’étendue marine, par son éclairage contrasté, par son volume géométrique et par son relief, l’édifice acquiert une prégnance gênante pour le contemplateur. Il semble même de trop et, par-delà le clin d’œil humoristique du photographe, il introduit dans le paysage une note forte et discordante d’‘infamiliarité’. C’est par le cas particulier du maléfice que nous touchons ici aux rapports de l’architecture avec le paysage. Mais nous comprenons mieux alors qu’un édifice compte au sein d’un paysage, qu’il y exerce une sorte de pouvoir. Il contribue naturellement à définir le sens d’un paysage, il peut agir énergiquement pour le faire accéder à lui-même, pour le consacrer, comme il peut, en sens inverse, agir pour le déstabiliser.

Le cliché p.15 ouvre sur des considérations différentes. La prise de vue en contre-plongée nous montre un fragment de nature livrée à elle-même et, dans un rapport de simple juxtaposition, le surgissement inattendu d’une bâtisse presque sans ouvertures. Le spectacle nous est offert de la juxtaposition de deux en-soi qui s’ignorent. La prégnance de la bâtisse est forte, cependant, et il y aurait beaucoup à dire dans cette direction, par exemple à propos d’un aspect optimal, qui vaut pour tous les autres aspects. Retenons surtout qu’ici le mur s’est refermé sur lui-même et que ce qui s’impose, c’est moins l’idée d’une maison-cube que celle d’un coffre-fort. Une construction sommaire prolonge un élémentaire besoin de sécurité exposé aux diverses menaces du monde. Un tel parti pris architectural n’est pas entièrement dépourvu d’implications esthétiques : il témoigne sans le vouloir d’un choix où domine la référence de l’édifice à lui-même, i.e. la référence principale à la seule cohérence interne de sa structure comme objet quasi sculptural et se tenant uniquement par soi, mis à part son établissement dans la Terre comme sol. L’architecture, sur cet exemple, s’impose comme étrangère à son environnement. Tout se passe comme si le problème de l’accord d’un édifice avec le milieu où il s’inscrit, et qu’il peut contribuer à convertir en paysage, se trouvait abordé par l’absurde.

Pour terminer je voudrais rappeler les limites étroites d’un exposé qui a osé traiter d’architecture sans se référer à l’opposition du dedans au dehors, sans se référer au beau ni au sublime, sans se référer enfin ni à l’histoire ni à la culture. Le commentaire d’images photographiques nous a seulement permis de montrer quelle sorte de pouvoir détient la photographie comme art. Ce pouvoir est un pouvoir de dévoilement, de vérité : une photographie est capable de mettre en relief certains traits remarquables de l’oeuvre architecturale en général, même si l’abord en est pratiqué par quelques spécimens sommaires. Nous pourrions ainsi rassembler maintenant tous ces traits. Ce bilan ne manquerait pas d’intérêt, mais il comporterait aussi l’aveu de nouvelles limites : celles dans lesquelles se meut l’art photographique lui-même.

Pour aller plus loin, il faudrait faire appel à une réflexion critique sur nos commentaires, c’est-à-dire les mettre en rapport, les comparer, tirer parti de ces comparaisons. Bref, il s’agirait de… commenter nos commentaires. Cela est possible et je voudrais me contenter de deux remarques.

En premier lieu, mettons en rapport le commentaire relatif aux murets des pages 1 et 2 avec le commentaire relatif aux ponts vus en profondeur p.6 et surtout p.5. Nous pourrons ainsi dégager une notion de ‘plénitude de forme’. En effet, une forme architecturale est d’autant plus pleine qu’elle porte en elle un accord profond avec les lois de la statique. Cette nécessité tient en grande partie au fait de la station verticale chez l’homme. Celle-ci confère, dans le champ perceptif, une sorte de privilège à l’axe de la verticale sur les axes de la latéralité et de la profondeur. Il est donc nécessaire qu’une forme architecturale se déploie comme forme en conformité et en compatibilité avec les composantes principales du cadre de la perception et il est nécessaire en outre, et de manière complémentaire, que la forme architecturale donne satisfaction au sentiment spontané qu’éprouve en lui-même un homme envers l’équilibre statique, auquel doit se trouver soumise toute chose dans sa relation à la Terre comme sol. Ces conditions conviennent ici autant aux murets qu’aux deux ponts en question.

On peut dire cependant qu’avec le pont (p.5) nous avons affaire à un degré supérieur de plénitude de forme. Car, une forme doit montrer qu’elle travaille, mais sans paraître soumise aux lois de la pesanteur et de la mécanique. Elle doit se montrer comme forme libre et autonome. L’image suggère cela et, s’il en est ainsi, l’édifice ne fait pas qu’occuper et emplir simplement une portion d’espace par son volume propre. On peut dire que la corporéité spatiale qui est la sienne jaillit dans l’espace comme un ensemble de forces matérialisées—forces de fer ou de béton—, qui ne cesse de franchir d’un seul élan l’intervalle séparateur des rives opposées.

On peut même peut-être aller plus loin et articuler entre eux un concept husserlien et un concept heideggerien en énonçant ceci : le pont et sa forme possèdent une corporéité spatiale autonome qui, en intime accord avec les lois de l’équilibre, ouvre l’espace conjointement à leur élan. En parlant d’‘ouvrir l’espace’, nous reprenons ici le concept d’‘espacement’ (einräumen) chez Heidegger. L’‘espacement’ constitue le premier moment de la genèse d’un lieu dans l’activité humaine, i.e. le moment d’un déblaiement, d’un désencombrement, qui rend spacieux. En faisant advenir une spatialité, l’‘espacement’ trouve chaque fois une limite, i.e. une place. L’einräumen se prolonge donc en un second moment ou emplacement (verstatten), et tous deux, ‘espacement’ et ‘emplacement’, se fondent sur ce que Heidegger nomme ‘Contrée’, qui est au principe de la localité. Il faudrait donc aller jusqu’à penser un édifice non plus seulement comme une chose spatiale, mais comme un lieu — un lieu capable d’établir de susciter ou plutôt même d’établir des coappartenances et des connivences entre tout ce qu’il englobe. Tout cela, naturellement, l’image photographique ne le montre pas. Elle nous met cependant sur la voie d’y réfléchir.

Dans une seconde remarque, il conviendrait d’éclaircir les rapports qui existent entre la construction prise dans sa structure corporelle et matérielle, la localité qu’elle est ou à laquelle elle collabore et le vide spatial auquel nous avons fait référence à plusieurs reprises. Les ponts auxquels nous avons eu affaire pages 3, 4, 5 et 6, sont des constructions qui comptent avec la structure matérielle de leur corporéité spatiale pour être ce qu’ils sont. Mais, pour être ce qu’ils sont, ces ponts comptent aussi avec le vide de l’intervalle d’espace qu’ils franchissent. Qu’en est-il de ce vide spatial ? On peut dire que ce vide est un non-plein, i.e. un non-construit au sens strict, et tout aussi bien qu’il est une portion d’espace libre, portion d’espace vacant annexée, voire intégrée, à la corporéité spatiale globale de la construction. A ce dernier titre, le vide couvert par le pont est transparent, il est traversé par le regard ou bien par l’eau qui flue et qui reflue en dessous de lui. Il n’en reste pas moins que ce vide spatial participe du monde sensible : il est co-visible et co-tangible. Les clichés des pages 13 et 14 relèvent d’une modalité différente des rapports entre construction et vide spatial. Pourtant, l’analyse de ces rapports aboutit à des conclusions très proches. Rappelons-en quelques points : « La percée en profondeur ouvre l’espace. Mais, si elle connaît assez tôt une limite et s’achève, c’est pour mieux faire ressentir le caractère vaste de la profondeur générale en sa quasi-dilatation. La figure initie au fond, i.e. ici à l’espace vide.» La question qui se pose alors est la suivante : lorsqu’on parle d’‘ouverture de l’espace’ ou d’‘espacement’ et, par suite aussi, d’‘emplacement’, le recours à l’espace comme principe ne suffit-il pas ? Pourquoi introduire le concept nouveau de ‘Contrée’ ? Existe-t-il une différence entre vide spatial et ‘Contrée’ ?

C’est par l’espace comme quantum et comme continuum qu’existent des intervalles et des distances, donc des parties en dehors des parties. L’espace est donc un principe de séparation. Mais il est aussi un principe de coexistence : il coordonne ce qui existe selon des relations de côtoiement, d’éloignement, d’empiétement, etc. ; il subordonne aussi selon des relations de superposition, de surplomb, de contenant à contenu. En ce sens, l’espace réunit. Il réunit, mais il ne rassemble pas. Le défaut de l’espace est en quelque sorte son inertie. Or, s’il est vrai qu’un objet architectural ou qu’une construction peuvent contribuer à transformer un pays en paysage, ou bien encore favoriser le développement d’un regard ‘paysageur’, et s’il est vrai, d’autre part, qu’un édifice peut porter atteinte à un paysage comme on pourrait le faire à un visage (cf. p.16), alors il faut penser qu’une localité est faite d’autre chose que d’inertes relations spatiales. Cette constatation, comme bien d’autres du même genre, nous mettent à nouveau sur la voie d’une spatialité autre, qui s’immisce dans la première et la déborde. Cette spatialité paraît à la fois immanente au sensible perceptif et, à la fois, lui échappe, comme un invisible vrai du visible,—invisible ‘vrai’, peut-on dire, pour établir une différence avec l’invisibilité ‘co-visible’ de l’espace vide. Lorsque cette spatialité-là se développe, les relations entre les choses et entre les êtres ne sont plus seulement de coexistence, mais de rencontre, de vis-à-vis et d’appartenance mutuelle. Les relations en question sont de coprésence. Elles relèvent alors d’un principe de coprésence, que Heidegger nomme Gegend, ‘Contrée’. C’est ce principe de coprésence qui est à l’œuvre dans toute localité, dans tout lieu, « de telle sorte qu’il soit transparent et ‘trans-sonnant’ dans le rassemblé et, par là seulement, laisse ce dernier libre en son être propre»15 et, en même temps, tout pénétré d’une tonalité ambiante, qui est la marque d’un rassemblement singulier.

( Pierre-Jérôme Jehel : ce voyageur qui s’arrête, prend son temps et regarde. Il se pourrait bien que ces arrêts sur image initient à la transition de l’édifice comme chose spatiale dans l’espace à l’édifice comme opérateur de localité ; et inversement.)16

1– Husserl Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie, Paris, Gallimard, 1989, p.506.

2– Husserl Edmund, Recherches phénoménologiques pour la constitution, Paris, P.U.F, 1982, p.37.

3–Husserl Edmund, Ms D 13 I ‘ zur Konstitution des Raums…’, 1921.

4–Husserl Edmund, Chose et espace . Leçons de 1907, Paris, P.U.F, 1989, p :126-127.

5–Husserl Edmund, Recherches pour la…, p.60.

6– Husserl Edmund, La Terre ne se meut pas, Paris, Ed. de Minuit, 1989.

7– Worringer Wilhelm, Abstraction et Einfühlung, Paris, Klincksieck, 1986.

8– Boudon Philippe, Sur l’espace architectural. Essai d’épistémologie de l’architecture, Paris, Dunod, 1971.

9– Alain, Système des Beaux Arts, Paris, Gallimard, 1953, p. 177.

10– Argan Giulio Carlo, Brunelleschi, Paris, Ed. Macula, 1981, p.64.

11–Saint Girons Baldine, L’Acte esthétique, Paris, Klincksieck, 2008, p.106.

12– Huyghe René, l’Art et l’homme, Paris, Larousse, 1957, Tome I, p.30. Comparer sur ce sujet le menhir au colossos, cf. Vernant Jean-Pierre, Mythe et pensée chez les Grecs, chap.V, Paris, Ed. Maspéro, 1969.

13–Saint Girons B., ouvr. cit., p.97.

14–Ibid., p. 98.

15– Heidegger Martin, Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1976, p.41. Traduction modifiée.

16– Sur la distinction philosophique entre lieu et espace, voir notre travail : Arts du lieu. Essai sur l’espace concret de la statuaire et de l’architecture. Amilly, Editions du Cyprès, 1997.

( Cette étude est principalement consacrée au commentaire de 16 photographies classées par couples et placées en vis-à-vis. Toutes ces images sont extraites d’un album de 55 clichés, intitulé l’Espace du dehors. L’auteur en est Pierre-Jérôme Jehel, professeur au Département de photographie des Gobelins, connu sous le nom d’Ecole de l’image, à Paris. P-J. Jehel a à son actif la réalisation de commandes photographiques, des articles de recherche en histoire de la photographie, des expositions personnelles, des publications de photographies parues dans des recueils ou des revues spécialisées.

P-J. Jehel se définit lui-même comme un explorateur du visible et un voyageur qui se déplace, regarde, s’arrête. En passant du temps à regarder, il cherche à distinguer toutes les dimensions d’un sujet et tente d’échapper au spectaculaire. « Dans cette série intitulée ‘l’Espace du dehors’, écrit-il lui-même, les paysages refusent d’être naturels. La présence humaine dans l’espace naturel s’impose, mais en même temps donne aux paysages une force d’autant plus saisissante qu’elle les inscrit dans un temps présent, dans une actualité dérisoire au vu des rythmes géologiques. »

Parmi les 55 vues qui composent l’Espace du dehors, nous en avons donc choisi 16 qui témoignent de cette présence humaine sous la forme d’objets architecturaux rudimentaires et qui parlent de l’insertion de ces objets dans l’espace tout autant que des rapports qu’ils entretiennent avec le milieu environnant. )