Ministère de la Culture

commande de la Mission du Patrimoine Photographique

Les photographes français au XXème siècle devant d’autres formes de cultures

Pierre-Jérôme Jehel / novembre 1996

Introduction

1/ L’attitude ethnologique.

Altérité

Ethnographie

Langage

2/ De part et d’autre de l’objectif.

L’aventure humaniste

Témoigner et se souvenir

Raconter sa vie

3/ Sur la route.

Rupture

Professionnel

4/ Un instrument de savoir.

Illustration

Prendre et comprendre

Conclusion

Entretiens

Marcel Bovis

Marc Garanger

Jacqueline Salmon

Bernard Plossu

Djan Seylan

Introduction

L’histoire de la photographie et celle de l’ethnologie commencent à la même époque. Quelques dates, dont la coïncidence est frappante montrent que ces deux « pratiques » sont apparues, puis se sont affirmées dans la deuxième moitié du XIXème siècle : en 1839, alors que la photographie était « donnée au monde », la Société ethnologique de Paris voit le jour ; en 1859, alors que la photographie est admise au Salon des Beaux Arts, la Société d’ethnographie de Paris et la Société d’anthropologie de Paris sont crées. Mais cette histoire commune ne suffirait pas à lier photographie et ethnologie. De nombreux points communs semblent rapprocher ces deux « disciplines ». Roland Barthes avait souligné le caractère ethnologique de toute photographie : » Comme la Photographie est contingence pure et ne peut être que cela […] elle livre tout de suite ces détails qui font le matériau même du savoir ethnologique « .

C’est aussi la position de l’ethnologue et du photographe qui présentent des similitudes : ils sont tous deux des médiateurs entre le lointain et le proche, des observateurs attentifs du monde et de l’Autre. Dans leur rapport à l’Autre, comme objet d’étude, l’ethnologue et le photographe sont confrontés aux mêmes genres de problèmes: comment ne pas s’imposer tout en obtenant un document explicite, comment se pencher sur l’Autre sans créer une relation de supériorité, comment montrer des différences culturelles sans sombrer dans un voyeurisme exotique ?

Nous avons cherché dans ce travail à comparer deux approches, à dégager de « l’ethnologique » en photographie, et d’ailleurs inversement, du « photographique » dans l’ethnologie. Nous avons donc tenter d’analyser les effets de la confrontation à d’autres cultures sur une pratique photographique.

Pour rendre l’étude possible, nous avons du opérer des choix de photographes arbitraires mais exemplaires des différentes approches : reportage de commande, démarche personnelle, recherche d’exotisme, autobiographie, approfondissement scientifique.

Pour mener à bien ce parcours à travers le XXème siècle, nous avons adopté une approche thématique qui amène à des rapprochements parfois inattendus mais qui permet de porter un éclairage original sur les œuvres.

Avant toute chose, il paraissait nécessaire de s’entendre sur les mots, c’est pourquoi l’étude commence par une présentation de ce que l’on appelle « ethnologie ». Ainsi, nous pouvons mener plus aisément ce va-et-vient entre photographie et ethnologie qui permet d’interroger la photographie aussi bien sur ces images que sur ces pratiques. Il apparaît en effet que la dimension ethnologique de la photographie ne tient pas seulement dans la valeur documentaire de l’image photographique.

Enfin, nous proposons de terminer par une approche concrète de la question. L’étude s’achève par quelques entretiens que nous avons pu mener avec des photographes actuels concernés par la démarche ethnologique. Ces entretiens, qui reposaient sur un questionnaire identique se sont déroulés avec une certaine liberté selon la volonté des photographes. Par la diversité des photographes rencontrés, tant par leur personnalité que leur travail, ces entretiens jettent des regards variés sur la confrontation photographie / ethnologie, et montrent que les questionnement sur le sujet sont nombreux.

1/ L’attitude ethnologique.

Définir avec exactitude ce que l’on entend par « ethnologie » n’est pas une chose simple, d’autant moins que l’ethnologie partage ses intentions, faire de l’homme un objet d’étude, avec l’anthropologie dont le projet explicite consiste à « étudier l’homme » ou encore avec la sociologie qui se tournerait vers l’étude des sociétés modernes. L’étymologie définirait l’ethnologie comme la science des ethnies, la notion d’ethnie – du grec « peuple » – permettant d’englober en quelque sorte celles de peuple, de race, de tribu ou de nation que l’on trouve dans les différents discours des ethnologues.

La distinction entre ethnologie et anthropologie semble, en fait, s’estomper de plus en plus, même si Claude Lévi-Strauss considère l’anthropologie comme la réflexion la plus aboutie sur l’homme, niveau supérieur de connaissance au-delà de l’ethnographie et de l’ethnologie. Certains chercheurs emploient, eux, le terme d’ethno-anthropologie soulignant ainsi la proximité des deux activités. Remarquons d’ailleurs que dans les pays anglo-saxons, le terme « ethnology » est pratiquement absent au profit de celui de « anthropology » que l’on module par des qualificatifs comme « sociale » ou « culturelle ».

Toutes les approches épistémologiques sur l’ethnologie laissent paraître une imbrication très forte avec d’autres disciplines, car son point de vue sur l’homme cherche à être global. C’est pourquoi, au lieu de tenter de donner ici une définition, il paraît plus raisonnable de préciser ce que l’on pourrait appeler une attitude ethnologique c’est à dire un comportement, un état d’esprit qui en quelque sorte a traversé les époques, et les nombreuses écoles qui jalonnent l’évolution de cette science de l’homme. C’est cet « esprit ethnographique » qu’évoque Claude Lévi-Strauss au début de Tristes tropiques et qui permet en un rapide coup d’oeil, » d’appréhender certaines propriétés de l’objet qui eussent pu, en d’autres circonstances, rester longtemps cachées. »

Altérité

C’est peut-être quand l’homme commence à s’interroger sur lui-même, sur la société dans laquelle il vit, sur ce qui le fait appartenir à une culture, bref quand il braque sur lui et ses semblables le miroir du questionnement et de l’introspection, que cette nouvelle démarche intellectuelle prend tournure. Mais une telle approche, pour qu’elle soit menée de façon méthodique et délibérée, reste toujours suscitée par la découverte de la diversité des sociétés et des cultures. Ainsi, ce que l’on estime être la première enquête ethnographique, à savoir l’oeuvre d’Hérodote écrite vers 400 avant notre ère, les Histoires, fut le résultat de l’étonnement et de la curiosité d’un grec face aux moeurs et coutumes étranges des populations barbares, c’est-à-dire de ceux qui n’étaient pas grecs comme lui.

Le premier mouvement de pensée spécifiquement ethnologique puisque consacré aux populations lointaines, prend forme au XIXe siècle. Il s’appuie à cette époque sur des principes évolutionnistes. Cette approche consiste à considérer l’homme tout d’abord dans son mécanisme physique – par exemple à partir de la forme du cerveau – dont on déduit ensuite des conclusions sur ses formes d’intelligence, pour finalement expliquer l’organisation sociale. Il reste que la démarche évolutionniste fut suscitée par la volonté de connaître des cultures différentes de la nôtre, perçues comme différents stades d’évolution, et conduisit certains de ces premiers ethnologues à se rendre au milieu de ces « sociétés archaïques ».

Il semble en effet que pour exercer un regard analytique sur une société, il soit plus aisé de ne pas y appartenir, c’est-à-dire qu’un tel regard agisse tout d’abord par comparaison. En ce sens, la confrontation à l’Autre, la prise de conscience de l’altérité à l’encontre de l’ethnocentrisme paraissent fondamentales dans la construction de la réflexion des ethnologues. Le regard ethnologique se porte par essence vers une société humaine différente de la sienne. Mais l’idée du miroir reste toujours associée aux objectifs de l’ethnologie: si l’on cherche à mieux connaître les autres, c’est aussi pour mieux se connaître soi-même. L’anthropologue américain Clyde Kluckhohn soulignait que « l’étude des primitifs nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes » ou encore que « le poisson est mal placé pour découvrir l’existence de l’eau ». Autrement dit, pour atteindre aux exigences scientifiques, il faut séparer l’observateur de l’observé. Le départ est donc une étape essentielle pour l’ethnologue, et par le voyage qui l’éloigne de son univers, il opère un déplacement aussi bien dans l’espace que dans le temps qui le conduira à la rencontre d’autrui et peut-être, à la découverte de ses propres origines. On remarque que dans toute cette démarche vers l’altérité, le rôle du regard est essentiel. Le terme de regard est ici pris dans un sens, si ce n’est figuré, au moins très large, car il va de soi, que l’on ne peut confondre la réalité avec le visible. Mais il est sûr que les différences entre nous et les autres sont d’abord perçues par des différences visuelles: la physionomie, la taille, la couleur, l’habillement. D’autre part, l’ethnologue confronté à une société dont il ignore la langue, n’a que l’observation comme premier moyen d’investigation. On pourrait dire que dans son premier contact, s’il est sourd et muet face au « spectacle de leur vie journalière », il n’est par contre pas aveugle. A l’importance du regard et de la vue pour le voyageur dans sa confrontation visuelle, s’ajoute aussi celle des images qu’il a en tête, celles qu’il imagine ou s’attend à voir et qui relèvent souvent de l’exotisme. Il semble en effet que la démarche ethnologique ne puisse être complètement purgée de tout désir d’exotisme ou en tous cas de dépaysement. Il est probable en tous cas que ce soit là une source d’incitation au départ, bien que les arguments en faveur de cette confrontation au « terrain » soient d’ordre plus théoriques. Pour l’ethnologue, ce séjour parmi les gens qu’il étudie constitue une phase essentielle de son travail qu’il qualifie d’ethnographique.

Ethnographie

En pratique, la réflexion ethnologique ne porte pas directement sur l’homme ou « l’ethnie », mais s’effectue sur un matériau, une collecte d’informations et d’observations relevées sur place. D’ailleurs à cette étape là, c’est à dire au moment de la récolte d’informations sur le terrain, la photographie est presque systématiquement employée. A partir des documents présentés par l’ethnographe qui décrivent et restituent le mode de vie de l’ethnie considérée, il va s’agir d’expliquer, de mettre en relation, de dégager la cohérence de tous ces éléments ethnographiques en mettant à jour les mécanismes culturels, sociaux ou encore religieux qui les sous-tendent. De nombreux outils théoriques ont alors été élaborés pour ce travail d’interprétation. Ceux de l’ethnologie contemporaine viennent s’inscrire dans la lignée des théories sociologiques de la fin du XIXe siècle et non plus dans celles d’une approche physique ou biologique qu’avaient suivie les évolutionnistes. Le propos consiste alors à étudier les organisations sociales et les traits culturels en tant que tels et non plus en tant que conséquences de la nature biologique de l’homme. Les observations ethnographiques portent non plus sur le type physique mais sur les actes particuliers qui constituent une culture. Il s’agit alors de vouloir dégager les « faits sociaux », c’est à dire des phénomènes observables qui agissent à travers toute la société étudiée. La pratique du « terrain », l’immersion de l’ethnologue dans la société qu’il étudie, semble constituer un point commun à toutes les méthodes ethnologiques contemporaines, en rupture avec celles des premiers anthropologues issues du XIXe siècle.

L’ethnologie au XXe siècle fait en effet l’objet d’une théorisation de plus en plus élaborée et se voit même divisée en disciplines spécialisées (ethnomusicologie, ethnolinguistique, ethnopsychiâtrie par exemple). Nous ne pouvons ici entrer dans le détail des différents mouvements de pensée, dont la diversité reflète peut-être celles des sociétés auxquelles ils s’appliquent et en tous cas, souligne une tendance générale à porter une réflexion approfondie sur les sociétés non occidentales. Cette tendance qui s’accompagna d’une reconnaissance institutionnelle (musée, centre de recherche, université) fut fortement liée au développement colonial qui imposa pour des raisons autant politiques que de bon sens une connaissance des civilisations traditionnelles. Mais revenons au point commun à tous ces courants de pensée: le terrain, l’observation directe.

Jusqu’à Malinowski en effet, la confrontation à la réalité est loin d’être systématique, et l’on distingue clairement l’ethnographe de l’ethnologue. L’étude des cultures lointaines s’effectue plutôt à partir de documents, d’informations rapportées, de récits ou d’ouvrages anciens. Le célèbre travail de James Frazer, Le Rameau d’or, écrit uniquement à partir de ses lectures érudites de textes anciens ou rapportés est un modèle de cette « anthropologie en fauteuil » (« armchair anthropology »). Dans Les Argonautes du Pacifique occidental, Malinowski se met en quelque sorte dans la peau d’un indigène, en cherchant avant tout à » se couper de la société des blancs « . Il élabore une méthode qui restera fondamentale dans toutes les études de terrain: « l’observation participante » dont le principe repose sur un contact direct avec les personnes en limitant, voire en éliminant les intermédiaires. Pour Malinowski, cette immixtion dans la société étudiée, permet un accès à « la vie réelle », c’est à dire non pas seulement découvrir les aspects hors du commun de la vie indigène mais au contraire, ne faire » aucune différence entre ce qui est banal, terne ou normal et ce qui étonne et frappe outre mesure « .

Cette confrontation avec le groupe humain étudié est devenue pour l’ethnologue un travail de longue haleine (au moins une année sur le terrain) où il doit s’insérer le plus possible dans la société, afin de mener son travail d’observation tout en participant à la vie de la communauté. L’observation peut s’accompagner aussi d’une enquête sous forme d’entretiens plus ou moins dirigés.

La démarche ethnologique se déroule donc par étapes. Après la mise à distance de l’objet d’étude qui consiste à quitter son propre univers pour se confronter à l’altérité, l’ethnologue se présente comme un observateur d’une extrême attention. Cette phase d’observation ethnographique se caractérise par un souci d’objectivité par rapport à une réalité dans laquelle le chercheur est pourtant personnellement très impliqué. Celui-ci doit attacher autant d’importance au banal qu’à l’extraordinaire, il doit être capable d’enregistrer les événements auxquels il assiste sans discrimination a priori.

Langage

Enfin, l’ethnologue tente de lire et de comprendre ce qu’il a vu. En quelque sorte, il cherche à dégager l’invisible qui relie les faits observés. C’est là le propre de la démarche scientifique: ne pas rester à la surface, percer les apparences pour découvrir les raisons profondes. Le passage au texte devient donc obligatoire pour construire sa réflexion scientifique et consiste d’abord à traduire ses observations par écrit. Ce travail de conversion, directement lié aux capacités d’observation ethnographique donc, est essentiel au projet ethnologique, et s’inspire en un sens du principe scientifique selon lequel, un problème bien posé est un problème résolu. « Si je trouvais un langage pour fixer ces apparences à la fois instables et rebelles à tout effort de description […] j’aurais d’un seul coup atteint aux arcanes de mon métier », tels sont les espoirs que bâtissait Claude Lévi-Strauss au cours de ses premiers voyages vers le Brésil: s’il parvenait à traduire par écrit ses visions sublimes que la nature lui offrait, aucune situation de terrain, même la plus complexe ne pourrait plus tard lui rester incompréhensible.

Encore une fois, la vision semble au coeur de l’attitude ethnologique, et l’outil photographique viendrait donc améliorer l’oeil de l’ethnologue, grâce à sa capacité à » fixer ces apparences à la fois instables et rebelles à tout effort de description » mais aussi, pour reprendre un aphorisme répandu, parce qu’ » une image vaut des milliers de mots « . L’image photographique vient naturellement aider l’ethnologue à présenter une situation, à camper le décor de son étude, sans passer par une description formaliste. Elle s’associe avec le texte pour communiquer de manière « parlante » les réflexions de l’ethnologue. C’est par exemple le cas dans la collection Terre Humaine, toujours richement illustrée par un cahier de photographies au milieu de l’ouvrage et donnant parfois lieu uniquement à une publication de photographies, les Albums Terre humaine. Vis-à-vis de la photographie, l’ethnologue a alors une position analogue à celle qu’il a face à la littérature pour rendre intelligible son rapport à l’Autre à ceux qui ne l’ont pas vécu.C’est en effet à cette friction entre l’écrit et l’image que se situent aussi les relations entre la photographie et l’ethnologie. L’ethnologue, dans son rapport au texte, à la communication de son savoir acquis au cours de son expérience vécue sur le terrain, se situe en permanence entre l’écrivain et le scientifique. Ce penchant indispensable pour l’écriture qui fait dire que les ethnologues sont des romanciers ratés, rappelle encore que la réalité ethnologique est bien une construction. Récemment, l’ethnologue Philippe Descola soulignait encore les « rapports frappés d’ambiguïté » entre l’ethnologie et la littérature, hésitant entre le genre littéraire et le texte scientifique.

Voici donc rapidement présentées les différentes attitudes de l’ethnologue face au monde. Nous allons à présent dégager comment certaines approches photographiques, peuvent s’affilier à ces diverses démarches. Le photographe, dans sa démarche d’auteur, deviendrait alors une sorte d’ethnologue inconscient.

2/ De part et d’autre de l’objectif.

A partir des années 20, l’appareil photographique va pouvoir sortir dans la rue, devenant un instrument maniable d’observation. Ainsi les nouveaux appareils portables (Leica, Rolleiflex) permettent au photographe d’aller au devant des autres et des événements. Dans ce nouveau rapport au monde, l’objectif photographique matérialise la limite entre soi et l’autre. Malgré la proximité rendue possible, l’appareil installe une séparation irréductible et nécessaire entre le photographe et ceux qu’il photographie. Par cette distance imposée, l’appareil de photo serait-il un outil ethnologique, voire un véritable paradigme de l’observation anthropologique ?

Le mouvement humaniste naît au moment de cette » libération » de l’appareil photographique. Bien que n’ayant aucune existence formelle, il constitue une manifestation marquante d’un nouvel emploi de la photographie, s’appuyant sur une démarche sociale plus que sur des choix esthétiques.

L’aventure humaniste

Bien éloigné d’une quelconque intention scientifique, le courant des « photographes humanistes » semble pourtant participer d’une démarche anthropologique, puisque son sujet d’intérêt n’est autre que l’homme. Représenter l’homme dans son contexte et non pas dans le studio du photographe, telle est la première intention des photographes humanistes. Il s’agit d’autre part de porter son regard non pas sur des événements ou des personnes extraordinaires mais sur des sujets communs, des lieux et des instants quotidiens. Mais la préoccupation de l’objectivité n’intervient en rien dans la démarche humaniste. Si la volonté de ne pas dissimuler la banalité du cadre de vie est essentielle, il s’agit avant tout d’en faire apparaître la « beauté » et de bannir toute forme de dureté dans la représentation de la réalité. Par cette vision, ancrée dans la réalité mais volontairement embellie, ce mouvement « humaniste » se rattache au « réalisme poétique » propre au cinéma français de l’entre-deux-guerres. De nombreux photographes se rattachent à ce courant, assez diffus. Nous avons choisi d’évoquer ici quelques-uns de ceux qui l’ont traversé mais dont le travail se poursuivra dans d’autres directions.

Le « photographe humaniste » se caractérise par un respect aigu des personnes : il doit les montrer sans se montrer. Ainsi, disparaissant derrière son sujet, il laisse apparaître la grandeur des gens modestes. Cette grandeur sera souvent accentuée par des cadrages en contre-plongée. Cette invisibilité de l’observateur, proche de ceux qu’il observe, rapprocherait la démarche « humaniste » d’une certaine forme d’anthropologie. Dans son principe, on pourrait même avancer qu’il s’agit là d’une tentative d’auto-anthropologie visuelle, puisque le mouvement s’est porté sur le monde occidental et en particulier sur la ville de Paris. En effet, Paris semble se présenter comme un monde en soi, un lieu étrange qui recèle un certain « exotisme ». La plupart de ces photographes qui formeront une « école française », en fait parisienne, commencent leur carrière en découvrant Paris: Brassai, André Kertesz, François Kollar, Ergy Landau, ou Germaine Krull par exemple arrivent de l’Europe de l’Est ou encore Marcel Bovis s’y installe en 1922 après ses études d’arts appliqués à Nice. Si le photographe humaniste s’inspire de l’exotisme de la vie des Parisiens, il cherche avant tout à aller à la rencontre de ses semblables ; vivant parmi eux, il va capter leurs comportements, leurs attitudes, leurs modes de vie. Chaque photographie constitue un contact entre lui et l’autre, d’où de nombreux portraits au « regard caméra » qui révèle une sorte de complicité entre le photographe et son sujet. Plus tard ce regard s’adressera à celui qui regarde la photographie, renouant à nouveau un lien imaginaire. Véritable médium entre les hommes, le photographe humaniste fait découvrir des hommes à d’autres.

De fait, il est indéniable que ces photographies nous renseignent sur une époque, et constituent en cela un matériaux ethnographique: le Paris de l’entre-deux-guerres, ses quartiers populaires, les mouvements de revendication du front populaire, puis les années d’après-guerre.

Marcel Bovis dans ses photographies parisiennes, se démarque d’un reportage sur des événements ponctuels. Il refuse le sensationnel, pour chercher à peindre une réalité durable, une continuité dans la ville qui traverse des épisodes passagers. Dans son intérêt pour le commun qui pourrait constituer une sorte « d’habitus parisien », – la fête foraine, les scènes de rue – il s’efforce de maintenir une certaine distance, sans surcharge sentimentale, rejetant l’anecdotique, ce qui pourrait le faire apparaître comme un « ethnologue du Paris populaire ». Mais cette voie n’est pas celle qu’il a choisie, c’est plus les réalisations de l’homme, l’architecture en particulier, qui semblent l’intéresser, que les hommes en eux-mêmes.

Au coeur de l’articulation entre démarche artistique, témoignage attentif d’une réalité sociale et exigence du métier de photographe, l’oeuvre de François Kollar s’appuie, elle, tout d’abord sur une attention particulière à l’humain. Son » humanisme photographique « , mêlé de modernisme, se situerait » dans le croisement d’un modernisme venu de l’Est, et d’une tradition française plus littéraire et populiste « . Dans son immense entreprise La France travaille, commencée en 1931, il tâchera de représenter non pas un monde du travail envahi par la machine, mais un monde où les personnes restent l’énergie essentielle à toute activité. Bien plus tard, quand le gouvernement français lui commande un reportage sur les colonies en Afrique noire en 1951, ce sera l’élément humain qu’il placera au centre de son travail.

Si l’on pouvait dégager un caractère ethnologique à La Fance travaille, ce serait par la tentative de passer du cas particulier au type général. Kollar, bien qu’ayant un rapport personnel avec celui qu’il photographie (on perçoit de la complicité), ce qui le rattache aux « humanistes », cherche cependant à dépasser ce cas singulier. Non pas qu’il propose une typologie de l’ouvrier français de l’entre-deux-guerres mais il réussit à donner une valeur symbolique à ses images. Images qu’il cherche à faire le plus lisible possible, rendant compte avec la plus grande justesse du geste de l’ouvrier, qui lui-même est toujours placé dans un contexte bien réel. On rappelle souvent que l’acuité de Kollar face au monde ouvrier vient de ce qu’il le connaissait bien pour en avoir fait partie à son arrivée à Paris en 1924. Il réussit cependant à maintenir une distance qui conduit à un équilibre entre revendication idéologique, documentation précise et allégorie du travail.

Dans les années quatre-vingt, Henri Cartier-Bresson s’est penché sur ses planches contacts parisiennes de 1929 à 1975 afin d’établir une documentation sur Paris. Cet ensemble de photographies fut acquis par le Musée Carnavalet, le musée de l’histoire de Paris. Les images de Cartier-Bresson en effet, nous apportent quantité de renseignements qui relèvent de l’ethnographie, tenue vestimentaire, habitat précaire dans les quartiers ouvriers, naissance de la société de consommation. Quand il se met sérieusement à la photographie à partir de 1932, il arpente les rues de Paris, » l’esprit tendu, cherchant dans les rues à prendre sur le vif des photos comme des flagrants délits « . C’est-à-dire un peu comme il l’avait fait dans les années vingt pendant sa période surréaliste, à l’affût du » détail inattendu qui libèrera une réalité merveilleuse et irrésistible juste au-dessous de la surface banale de l’expérience ordinaire. « . Après la guerre, il s’éloigne d’une » approche abstraite de la photographie » pour s’intéresser » de plus en plus aux valeurs humaines et plastiques « , et l’élément humain deviendra prépondérant dans ses images.

C’est d’abord pour les connaissances qu’elles apportaient que ces photographies entrèrent dans les collections du Musée Carnavalet. L’exposition qui en résulta en 1984, présentait, elle, seulement les photographies qui » obéissaient parfaitement au critère de la composition de l’image, caractéristique fondamentale du style d’Henri Cartier-Bresson « . On voit donc que si le document et l’esthétique n’amènent pas aux mêmes critères de choix, la part documentaire de toute photographie, fût-elle celle de l’un des plus grands, reste un élément important de sa valeur.

Si le mouvement humaniste va perdre de sa vigueur après les horreurs de la deuxième guerre, la grande exposition de 1955 The family of man, s’inscrit cependant dans sa filiation. Edward Steichen, son organisateur, affirmait alors : » Cette exposition montre que l’art photographique peut donner forme aux idées et expliquer l’homme à l’homme « , reprenant l’idée du médium photographique en tant qu’outil de compréhension mais surtout en tant qu’intercesseur, voire d’ambassadeur entre les hommes.

C’est sans doute cette tendance moralisatrice, visant à réunir tous les hommes au sein d’une communauté universelle qui fera perdre de l’intérêt artistique à ce mouvement. Mais surtout, en ce qui concerne le caractère anthropologique de l’humanisme photographique, cette intention utopique ne pouvait permettre une démarche réellement approfondie de compréhension de l’Autre. A vouloir montrer » le bon côté des choses « , à rarement heurter l’oeil, comme pour garder un inébranlable optimisme, la réalité a sans doute échappé au regard humaniste.

Si le photographe humaniste pose en effet son regard sur des instants et des gens ordinaires, son but consiste à transcender cette banalité. Il veut nous la faire voir comme hors du commun, inattendue. La réussite de son image tiendra d’abord à sa capacité à montrer l’extraordinaire dans le commun, la « beauté » dans la laideur. Pour cela il sélectionne des moments rares où la réalité prend une apparence inattendue,

Dans ces images, le commun, le vernaculaire restent finalement minimisés, c’est en cela, plus que par un rejet de toute scientificité, que le projet de l’humanisme photographique diverge sensiblement d’une approche anthropologique. Reste que plusieurs photographes que l’on a pu rattacher à ce mouvement, nous paraissent être allés au-delà du cadre de la photographie humaniste. Afin de mieux appréhender leurs travaux, il est intéressant de placer leur démarche dans une perspective anthropologique.

Témoigner et se souvenir

A son retour d’Afrique, on rapporte que Cartier-Bresson prit conscience que la photographie lui donnerait le statut de témoin : » L’aventurier en moi se sentit obligé de témoigner avec un instrument plus rapide qu’un pinceau des cicatrices du monde « . Le photojournalisme qu’il embrassera dès lors, relève de cette prise de conscience, à la suite de la guerre, des possibilités d’action, voire de militantisme que permettait la photographie. Dans Image à la sauvette, il précise bien que le photographe ne reste pas neutre: » nous portons un jugement sur ce que nous voyons et ceci implique une grande responsabilité; nous devons découvrir et non pas inventer « .

Le photographe témoigne mais n’en reste pas au constat, il prend parti. L’engagement de nombreux photographes comme Cartier-Bresson, Roger Parry, René Zuber ou Pierre Verger dans « l’Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires » (fondée en 1932) est bien le signe que les photographes prennent position et portent un jugement sur ce (ceux) qu’ils photographient.

Pour l’ethnologue, la valeur de témoin de la photographie est l’un des premiers arguments avancés en faveur de son utilisation, voire d’ailleurs parfois le seul intérêt ethnologique que certains y trouvent. Mais il va au contraire chercher à la décharger de tout engagement.

En 1931, l’Institut d’ethnologie, futur Musée de l’Homme, confie à Marcel Griaule de mettre sur pied une expédition devant traverser l’Afrique d’Ouest en Est: la Mission Dakar-Djibouti. Elle se déroulera du 19 mai 1931 au 16 février 1933, trois années pendant lesquelles Michel Leiris, secrétaire de la Mission, rédige un journal qu’il publiera dans l’Afrique fantôme en 1934. Cette entreprise constitue l’une des dernières grandes missions soutenues par l’État, sur le modèle des missions du XIXème siècle, encouragée par le Ministère de l’Instruction publique. Elle marquera l’ethnologie moderne, par son envergure, qui mettait au grand jour les richesses culturelles et artistiques de l’Afrique, mais aussi par les questionnements qu‘elle provoquera jusqu’à aujourd’hui au sein de la « communauté » des ethnologues sur le sens de leur présence chez l’Autre. Ce type de mission scellait en effet un pacte entre anthropologie et colonialisme, idée presque insupportable pour l’ethnologue contemporain.

Le texte de Leiris, accompagné de nombreuses photographies, fait apparaître les coulisses de l’ethnologie sur le terrain. Le rôle essentiel qu’il tenait , en tant que secrétaire, consistait à garder une trace de tous les événements rattachés à la mission. Dans cette perspective, les photographies, telles des preuves, venaient attester son récit. Ce rôle de preuve associé aux photographies pouvait d’ailleurs aller jusqu’à s’adresser à lui-même, ainsi, il se prend à constater: » Il faut que je regarde les photos qui viennent d’être développées pour m’imaginer que je suis dans quelque chose qui ressemble à l’Afrique. Ces gens nus qu’on aperçoit sur les plaques de verre, nous avons été au milieu d’eux. Drôle de mirage. « . L’image photographique donnerait de la réalité à ce qui semblerait parfois un rêve en venant impliquer dans cette réalité le photographe, sans qui cette image n’existerait pas.

Dans son application ethnologique, la photographie vient peut-être d’abord attester de la présence du chercheur sur le terrain. C’est en tout cas manifeste pour toutes ces photographies où les ethnologues se présentent en situation, assis sous un abri en feuilles, au milieu de ceux chez qui il réside, ou en compagnie d’un informateur : pensons par exemple aux photos de Franz Boas, Bronistlav Malinowski ou Claude Lévi-Strauss qui viennent certifier le séjour du chercheur sur les lieux. On fait alors appel une fois de plus à la réputation de médium neutre et objectif de la photographie. Pourtant, il est bien impossible d’évacuer la dimension personnelle et subjective de ces photographies de terrain. Quelle garantie sur ce que nous rapporte l’ethnologue, pourrait donner ce genre d’images ?

Mais peut-être cette valeur personnelle intrinsèque à toutes ces images de terrain ne compromet-elle finalement pas leur objectivité. » C’est en poussant à l’extrême le particulier que, bien souvent, on touche au général; en exhibant le coefficient personnel au grand jour qu’on permet le calcul de l’erreur; en portant la subjectivité à son comble, qu’on atteint l’objectivité » affirme Michel Leiris. L’Afrique fantôme exprime en effet un point de vue strictement personnel, puisqu’il s’agit en fait d’un journal intime. L’hypothèse de Michel Leiris consiste à dire qu’en affirmant sans dissimulation un point de vue personnel, il respecte finalement une incontestable objectivité, « écrivant subjectivement, j’augmente la valeur de mon témoignage, en montrant qu’à chaque instant je sais à quoi m’en tenir sur ma valeur comme témoin ».

La question de l’objectivité constitue une étape inévitable à la fois dans une réflexion sur la photographie et sur l’ethnologie. Elle conduit dans les deux cas à penser que la vérité n’est finalement pas à rechercher objectivement mais plutôt à construire. Il reste cependant que même en affirmant ouvertement un point de vue partial et personnel, comme le fait Leiris par exemple, le but consiste à atteindre une objectivité, c’est-à-dire au moins à intéresser le lecteur à autre chose qu’à un récit autobiographique, voire égocentrique.

Pour l’ethnologue Jean-Paul Colleyn, « l’objectivité correspond toujours à un effort jamais sans doute à un résultat », mais reste en tous cas l’exigence du métier d’anthropologue. C’est sans doute là que l’approche du photographe se distingue : pour lui, le parti-pris n’est pas à éviter. Aujourd’hui par exemple, Jaqueline Salmon revendique son statut de photographe et marque sa différence par rapport à l’anthropologue par l’attitude critique qu’elle adopte envers son sujet.

Mais avec le temps, les photographies se chargent encore d’une nouvelle épaisseur: celle de la mémoire ou de la nostalgie. Aujourd’hui, si les ethnologues se penchent sur la photographie, c’est en abordant des fonds anciens, c’est-à-dire par une approche historique. Les photographies prennent une valeur ethnologique quand elles passent à l’état d’archives, quand elle témoignent du passé. Ce type d’approche rejoint finalement les intentions des grands projets d’inventaires comme les Collections anthropologiques de Roland Bonaparte ou les Archives de la planète d’Albert Kahn. L’idée que la photographie permet de freiner une évolution irrémédiable du monde, était en effet immédiatement venue aux anthropologues du XIXème siècle.

Cette idée semble toujours persister, aussi bien dans l’approche historique de l’ethnologue que dans la pratique du photographe. Celui-ci prévoit même, au moment de la prise de vue, que bientôt ces images seront le témoignage d’un monde disparu. La valeur des photographies augmente si elles sont le dernier témoignage d’un mode de vie ancestrale, d’une coutume vouée à disparaître. C’est sur ce ressort que fonctionnent souvent les reportages actuels à caractère ethnographique. Par exemple, le dernier travail de Marc Garanger chez des Chamans de Sibérie, qui s’étend sur plusieurs années, nous montre des pratiques d’un autre âge, en train de s’affaiblir ou de se modifier, au fur et à mesure de l’occidentalisation. Tout le travail de Garanger consiste d’ailleurs à capter le visage du monde avant qu’il se modifie, de faire connaître des lieux, des modes de vie en train de s’éteindre. Dans cette volonté de dresser le portrait du monde, ses paysages et ses visages, la logique des inventaires du XIXème siècle n’est d’ailleurs pas loin, non pas par la forme, mais par les intentions.

La tentation de découvrir un monde qui n’a pas encore connu le nôtre, donc voué à disparaître, est si forte, le principe est si « porteur », que la réalité est parfois exagérée, voire faussée. On se souvient par exemple du reportage truqué publié en 1972 dans la très sérieuse revue National Geographic, présentant des photographies d’une peuplade, les Tasadays, restée à l’âge de la pierre. Quel rêve de pouvoir photographier un monde qui n’existe plus !

Si le monde change, les traces photographiques permettraient de lutter contre son uniformisation. Le grand voyageur Wilfred Thesiger en reprenant l’ensemble de ses photographies réalisées à travers le monde pendant plus de cinquante ans à partir des années trente écrit: » Lorsque je contemple cette sélection de photos qui couvre 65 albums, […], je me sens revivre dans un monde aujourd’hui disparu. »

On peut cependant se demander si cette nostalgie ne s’adresse pas aussi aux années passées du voyageur, si le rôle de mémoire ne concerne pas davantage soi même. C’est par exemple ainsi que Pierre Verger perçoit sa pratique de la photographie par rapport à l’écrit, » photographier c’est me fabriquer des souvenirs « . Ces photographies tournées vers l’autre et vers la différence seraient de fait une manière d’écrire sa propre histoire. La photographie viendrait comme un instrument d’autobiographie automatique.

Raconter sa vie

De même que pour l’ethnologue, le « terrain » constitue un véritable « rite de passage » prouvant à la fois sa capacité à décrypter une réalité et à supporter un mode de vie radicalement différent du sien, le premier grand voyage du photographe, va marquer le début de sa carrière, et pourra même lui donner une légitimité de spécialiste d’un pays ou d’un groupe humain. Le parcours des photographes dont le travail relève des relations entre photographie et ethnologie, semble nécessairement débuter par une expérience prolongée dans un monde autre que le sien , une sorte de « voyage initiatique ».

Henri Cartier-Bresson est de ceux qui entrèrent en photographie par un voyage à la fois bien réel et fortement symbolique. En 1930, alors qu’il cherchait sa voie en peinture après un passage dans l’atelier d’André Lhote et fréquentant de très près le milieu de l’avant-garde surréaliste, il quitta la France pour l’Afrique. Son périple africain dura un an au cours duquel il vécut une véritable épopée digne des plus fabuleux romans d’aventure. Il se fit chasseur nocturne de bêtes sauvages, et vivait de la viande qu’il en tirait. Tombant gravement malade, frôlant la mort, il rentre en France et fait son choix définitif en faveur de la photographie. C’est donc non pas un choix esthétique, mais d’abord un choix de vie, une confrontation violente au monde qui déclenche la vocation du photographe.

Ce voyage africain s’inscrit dans une tradition ancienne des artistes français, au moins depuis Gustave Flaubert. Deux figures en particulier ont marqué Cartier-Bresson: Arthur Rimbaud et André Gide. Le premier se perdit à jamais dans son aventure africaine, le second visitera plusieurs fois le continent, de manière approfondie. En 1927 paraît Voyage au Congo, où Gide retrace son voyage effectué en 1925 acompagné du photographe Marc Allégret. Si de ce premier voyage de Cartier-Bresson, aucune photographie ne resten, il en fit beaucoup d’autres à son retour où il se lance dans une série de voyages en Europe avec son ami André-Pieyre de Mandiargues. Mais surtout, Cartier-Bresson fait un deuxième voyage d’importance. En 1934, il fait partie d’une mission ethnographique au Mexique, menée par un argentin, et en liaison avec le Musée d’Ethnographie. La mission avorta immédiatement par manque de financement, mais Cartier-Bresson resta un an au Mexique, rompant à nouveau le cours de sa vie parisienne. Vivant au Mexique, parcourant les rues poussiéreuses et crasseuses des quartiers pauvres de Mexico, aux antipodes des milieux qu’il fréquente à Paris, il réalise des photographies de plus en plus justes et efficaces. Ainsi, par cette confrontation radicale à la différence, il affirme son style et assoit son statut de grand voyageur et progressivement de photojournaliste.

La vie et l’œuvre seraient donc ici indissociables ce qu’il énonce lui-même dans sa conception du travail de photojournaliste: » tenir son journal de bord » et correspond avec ses années surréalistes, puisque le surréalisme (celui d’André Breton en particulier) avant d’être une esthétique, définit un mode de vie.

Beaucoup d’autres vies de photographes furent marquées par un premier voyage, tel une recherche de soi, un renouvellement, voire un « quitte ou double » à la vie. On pourrait par exemple citer Pierre Verger qui embarque vers Tahiti en 1932 d’où il reviendra photographe ou Denise Colomb dont la confrontation à l’Extrême-Orient en 1935, la décidera à devenir photographe après des études musicales.

Mais parmi les voyages photographiques décisifs, celui de Bernard Plossu au Mexique en 1965 tient aussi une place remarquable. Véritable acte fondateur de l’oeuvre de Plossu, il se présente à la fois comme un parcours initiatique pour le photographe et comme un symbole du renouvellement de la « photographie de voyage ». Là encore, c’est loin de chez lui, confronté à une lumière, une façon de vivre et une liberté nouvelles, que le photographe trouve sa voie. Il vit avant de photographier, » être avant de connaître » dira Gilles Mora. Ces photographies qui retracent une aventure, seraient peut-être l’ethnographie d’une interaction entre deux mondes: la jeunesse « hippie » occidentale des années 60 avec l’éternel délabrement optimiste de l’Amérique latine que Cartier-Bresson avait découvert trente ans auparavant. Mais après ce périple, qui le décide au dépaysement perpétuel, viendront les exigences du métier et le voyage « professionnel ». Un deuxième voyage, marquera un nouveau tournant dans sa pratique photographique, c’est-à-dire une redécouverte de ce qu’il avait connu au Mexique: » C’était en 1975, et ce fut ce moment, ce lieu, ce voyage-là, qui me décida de recommencer à photographier comme à 20 ans au Mexique, « pour moi », juste « au 50 », dans une ambiance de joie de créer des images pour le plaisir de créer, et du coup, d’abandonner la production « commerciale » « . Tout son travail par la suite consistera à suivre cet instinct sensible qui habite les photographies du Voyage mexicain, à vivre de véritables rencontres sans arrière pensée intéressée. La dimension autobiographique est donc ici essentielle. Dans ses derniers travaux par exemple, il intègre son univers familial, effaçant la barrière entre son travail de photographe et sa vie.

Le renouvellement de l’ethnologie au XXe siècle, après l’anthropologie « en chambre », s’est appuyé sur une expérience personnelle: le terrain. La difficulté pour l’ethnologue sera de gommer ce caractère intime, puisque le terrain est en général une période que l’on vit. Le statut des photographies qui viennent automatiquement rappeler ces souvenirs personnels, risque donc toujours de ramener le lecteur à une aventure personnelle de l’ethnologue.

Le parallèle entre le premier voyage du photographe et de l’ethnologue pourrait donc se poursuivre avec la première « exploration » en Afrique de Michel Leiris qui marque son « entrée » en ethnologie, faisant de lui un spécialiste des Dogons. Mais si Michel Leiris publie son expérience personnelle presque « à chaud », Claude Lévi-Strauss attend une quinzaine d’années pour publier ses notes et plus de cinquante ans pour faire connaître l’ensemble de ses photographies de ses premiers contacts avec l’Amazonie entre 1935 et 1939 qui le conduisirent à son choix définitif pour l’ethnologie.

Si Claude Lévi-Strauss affirme « pour atteindre le réel, il faut d’abord répudier le vécu, quitte à le réintégrer par la suite dans une synthèse objective dépouillé de toute sentimentalité », il n’est pas étonnant qu’il fasse preuve d’une certaine défiance à l’égard de la photographie. Pour lui, « la photographie est un matériel admirable pour l’ethnologue, mais qui permet à ce dernier de voir tout ce qu’il a envie d’y mettre. » Il a pourtant, à ses débuts, abondamment pratiqué la photographie. Mais l’ethnologue Lévi-Strauss, ne se satisfait pas de ses photographies, elles ne sont que » des indices d’êtres, de paysages, et d’événements […]. Les documents photographiques me prouvent leur existence, sans témoigner pour eux ni me les rendre sensibles « . L’image photographique lui paraît rester un constat froid qui n’a pas l’épaisseur de ce qu’il a pu vivre.

Nous avons tenté de dégager les ressemblances et les divergences entre les regards photographiques et ethnologiques sur le monde. Il apparaît cependant que la pratique de leur métier présente des similarités indiscutables, en particulier celle de la nécessité du voyage. Mais ce mot est souvent mal perçu par eux, tant il risquerait de les confondre avec des « amateurs de voyages », voire des « voyageurs amateurs », ou pire encore, des touristes. Voici deux propos qui traduisent bien cette distance que cherche à prendre le photographe comme l’ethnologue vis-à-vis du « voyage » .

Henri Cartier-Bresson : » J’ai beaucoup circulé, bien que je ne sache pas voyager. J’aime le faire avec lenteur, ménager les transitions entre les pays. Une fois arrivé, j’ai presque toujours le désir de m’établir pour mieux encore mener la vie du pays. Je ne saurais être globe-trotter « .

Claude Lévi-Strauss: » Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m’y résoudre ! […] L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe; elle en est seulement une servitude « .

3/ Sur la route.

Rupture

Tout départ lointain marque le choix d’une séparation. Rupture avec le milieu familial, rejet de la société, d’une forme de vie ou d’une carrière sont les causes de ce départ vers l’ailleurs qui vise à se donner une nouvelle orientation. » Le départ est une renaissance au monde. »

En 1914, Bronistlaw Malinowski quitte Londres pour la Nouvelle Guinée: » Port Moresby, le 20 septembre 1914. Le 1er septembre a marqué une nouvelle époque dans ma vie: j’entreprends ma propre expédition en zone tropicale « . En 1935, Claude Lévi-Strauss débarque à Sao Paulo, délaissant la philosophie pour l’étude des populations amazoniennes.

Chez les photographes, Henri Cartier-Bresson part pour l’Afrique en 1930, pour ne pas » entrer dans cet esprit systématique « , pour » couper net « ; Pierre Verger s’embarque pour Tahiti en 1932, rejetant le cadre bourgeois familial, après avoir décidé à l’âge de 30 ans d’arrêter sa vie dix ans plus tard; le départ de Bernard Plossu en 1965 pour le Mexique marque le rejet d’une vie « normale » et s’inscrit dans les mouvements contestataires des années soixante.

A ces différentes ruptures avec le monde moderne, vient résonner un antécédent célèbre: Paul Gauguin. Il rejette la société dans laquelle il est totalement impliqué par son métier (employé chez un agent de change) et sa situation familiale (marié, père de cinq enfants) en s’embarquant en 1891 pour Tahiti. Il quitte la France en révolté, à la recherche d’un rêve de société archaïque. La réalité sera tout d’abord bien différente: » Le rêve qui m’amenait à Tahiti était cruellement démenti par le présent: c’est la Tahiti d’autrefois que j’aimais » constate-t-il dans Noa Noa.

En 1932, quand Pierre Verger met cap sur Tahiti, son état d’esprit est proche de Gauguin: il part en quête de primitivisme et de vie sauvage. Mais comme Gauguin, il ne trouve pas une réalité telle qu’il se l’était imaginée. L’administration fait de Papeete une ville presque comme une autre. Pourtant, ses images tahitiennes ne traduisent pas sa déception. Il tâche de retrouver une vie traditionnelle, photographiant les pêcheurs, les habitations et l’activité quotidienne des Tahitiens. Roger Parry, qui après un long séjour en Afrique en 1931, se rend à Tahiti l’année suivante, rendra davantage compte de l’aspect moderne de l’île, mais il insiste dans son livre Tahiti, sur les aspects de la vie traditionnelle. L’exemple de Gauguin est si présent, le mythe tahitien si fort, que ces images présentent des ressemblances frappantes.

Le voyage tahitien de Pierre Verger marque son passage à la photographie professionnelle, et le fait entrer en contact avec le cercle des anthropologues du Musée d’Ethnographie du Trocadéro (futur musée de l’Homme): alors qu’il visite le Musée pour compléter ses connaissances, il rencontre Georges-Henri Rivière qui intègre ses photographies dans une exposition sur l’Océanie. Il devient alors photographe bénévole rattaché au musée de l’Homme, ce qui favorisera ses rapports avec les chercheurs, en particulier Alfred Métraux.

Il y a dans toutes ces démarches, influencées par le courant artistique « primitif » des années vingt, une quête de primitivisme. On se rend auprès des civilisations « archaïques », non pas comme s’il fallait seulement témoigner pour leur sauvegarde mais parce qu’elles peuvent apporter un renouvellement. Cette démarche s’inscrit là encore dans l’exemple de Gauguin: » Civilisation dont vous souffrez. Barbarie qui est pour moi un rajeunissement » s’exclame-t-il dans une lettre à August Strinberg. Il apparaît que plus la différence entre soi et l’autre est importante, plus la rupture a été forte, meilleure sera la réaction, pour le photographe, meilleures seront ses images. Ainsi Cartier-Bresson qui à Paris fréquente les milieux intellectuels et riches, réalise ses photos au loin et de préférence dans les quartiers pauvres. C’est-à-dire que la confrontation à d’autres cultures n’entraîne pas forcément un devoir de témoignage mais catalyse l’inspiration.

Ainsi, Hélène Hoppenot, voyageuse photographe, regarde avec émerveillement la Chine qu’elle découvre en accompagnant son mari diplomate, ramenant des images sensibles où l’on perçoit son étonnement. De même, pour la photographe Denise Colomb, c’est du fait de sa confrontation à d’autres cultures que s’imposa à elle la photographie. Les circonstances de la vie l’amènent à Saïgon en 1935 pour suivre son mari, c’est là qu’elle éprouve le besoin de photographier. Mais sa pratique qui se poursuivra en 1937 au cours d’un long voyage en Indochine, puis à travers le monde et plus tard aux Antilles, semble d’abord esthétique. Elle ne cherche pas à comprendre mais elle est émerveillée. Ses recherches graphiques, comme la réticulation, qu’elle découvre aux Antilles, signifient que ses intentions sont d’abord esthétiques. Elle se tournera d’ailleurs ensuite vers le portrait d’artiste, sans poursuivre ses premiers voyages qui l’avaient amenée à la photographie.

Le photographe Djan Seylan, qui se situe lui-même dans la tradition de Cartier-Bresson, explique sa démarche par son étonnement au monde. Pour lui, la perturbation face à ce qu’il voit, crée le besoin photographique, elle est le moteur du photographe, voire sa raison d’être. C’est pourquoi, il ne peut photographier ce qu’il connaît bien. Il est alors nécessaire de maintenir la distance car si l’on se rapproche trop, si l’on comprend ce que l’on voit, la source d’inspiration se tarit. C’est ce qui va arriver à Pierre Verger, pour qui la photographie est de l’ordre de l’instinct, et en effet, quand il va chercher à comprendre, quand il va réduire l’étrangeté de ce qu’il photographie, en l’analysant, la photographie lui deviendra inutile.

Professionnel

Voyager n’est pas un métier. Le photographe voyageur est donc d’abord photographe et la plupart du temps il répond à une commande, il n’est alors plus le seul décideur des images. Tant par les photos qui sont faites que par celles qui sont choisies plus tard, le commanditaire est aussi un peu photographe, il oriente, imprime le sens, « contextualise » les images. Le reportage photographique professionnel apparaît dans les années trente, contemporain du courant humaniste. La presse fait alors appel aux photographes. Des revues comme Arts et métiers graphiques (1927), Vu (1928), Regards (1932), Match (1937) sont un moyen pour les photographes de faire connaître leurs images et d’en vivre. Entre les photographes et ces revues apparaissent des agences spécialisées comme Rapho (1933) et Alliance photo. Cette dernière est fondée en 1934 par Pierre Verger, Pierre Boucher, René Zuber, Emeric Feher, Denise Bellon. Maria Esner qui est chargée de la vente des photos fondera en 1947 avec Henri Cartier-Bresson, Robert Capa et David Seymour l’Agence Magnum. Alliance Photo sera très active, elle permet par exemple à Pierre Verger de vivre de ses voyages. Il s’agit d’une agence d’un type nouveau fondée par des photographes indépendants qui proposaient souvent eux-mêmes les sujets, dont les images étaient ensuite choisies et adaptées aux utilisateurs. On trouve ainsi des photographies de l’agence dans la photothèque du Musée de l’Homme, dont l’entrée fut facilitée par Pierre Verger.

Le principe de la commande s’il donne un cadre imposé, permet au photographe de travailler sur un sujet pendant une période importante. Ainsi, la commande des éditions Horizons de France passée à François Kollar en 1931, La France travaille, que l’on pourrait considérer comme un « voyage au pays des français », laissa au photographe une certaine liberté. Ses choix d’exhaustivité et de technique (chambre photographique grand format) rappellent les grandes missions photographiques du XIXe siècle, mais ses cadrages dynamiques marquent son appartenance au courant moderniste de la « nouvelle photographie ». Vingt ans plus tard, une vaste commande lui est passée par le gouvernement français. Il s’agit d’un reportage en Afrique Occidentale Française visant à constituer une documentation. Première confrontation à l’Afrique, Kollar, en professionnel, adopte une démarche rigoureuse, tentant de décrire objectivement cette Afrique noire qu’il connaît mal. On perçoit toujours dans ses portraits sa faculté de nouer des liens avec ceux qu’il photographie. Sa démarche paraît cependant moins engagée que pour La France travaille, ses portraits, parfois très sensibles, sont aussi des « types régionaux ». Dans ce dernier grand projet, Kollar cherche toujours à rendre compte de la réalité humaine en intégrant le cadre de vie: les portraits sont posés, devant les maisons, sur les lieux où travaillent les gens. Cependant le professionnalisme, le cadre documentaire de la commande semblent avoir limité sa démarche d’auteur.

Chez Marcel Bovis, la conscience du métier paraît essentielle. Ainsi, alors que ses images de Paris résultaient de choix personnels, qui traduisaient un regard clairvoyant sur l’activité humaine, sa démarche en Algérie est tout autre. Là-bas, ce sont les exigences du métier et la commande qui s’imposent, et s’accordent cependant avec son intérêt pour l’architecture et les traces de l’histoire. En 1950, le Gouvernement général d’Algérie lui passe commande d’un reportage sur les richesses historiques de l’Algérie aux époques préhistorique, antique et médiévale. La figure humaine est donc rare dans ces photos algériennes. Mais cette commande qui s’étale sur plusieurs années (jusqu’en 1957) lui laissa une grande liberté, ainsi, quand les photographies strictement documentaires sont réalisées, il se tourne vers des sujets plus personnels, en particulier les paysages désertiques et rocailleux du Sud. Là aussi, la taille des personnes représentées y est infime par rapport au colossal « décor »: minuscule berger et son troupeau au pied des gorges de Thighanimine, silhouettes éloignées de quelques paysans à l’ombre des oliviers sur le site de Mançoura (Algérie médiévale, p.77). Dans cette retenue, due à la fois au caractère de Marcel Bovis et aux conditions très « encadrées » de cette commande, le photographe donne à voir un environnement, un cadre de vie, sans sombrer dans un exotisme facile. La réalité humaine de l’Algérie – à la veille d’une crise dramatique – semblent pourtant échapper à ces images raisonnables qui apparaissent comme une description qui ne voudrait pas s’attacher à une période particulière. Cette oeuvre algérienne, si elle reste assez « appliquée », a en tous cas le mérite d’avoir proposé une association rigoureuse entre recherche historique et ethnographique et image photographique.

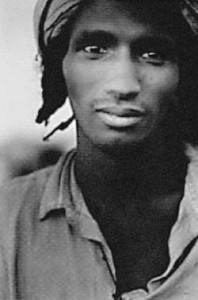

Quelques années plus tard, Marc Garanger réalise en Algérie un ensemble de photographies décisives dans sa carrière. Appelé du contingent pendant la guerre, il occupe la place de photographe et doit réaliser les identités en vue de l’établissement de papiers officiels. Le cadre est on ne peut plus strict et dicte de lui-même la forme et la force des images: dans chacune d’elles, s’inscrit la violence de la guerre d’Algérie. Si ce travail est le plus marquant du photographe c’est autant par sa forme que le contexte révoltant qui l’a suscité. Cette confrontation à la différence est d’une telle violence que l’acte du photographe disparaît, et les conditions de réalisation viennent directement imprimer l’expressivité de telles images.

A l’antithèse d’un tel cadre, certains photographes vont chercher à rester des « amateurs », au sens noble du terme. Le travail d’auteur l’emporterait alors sur le contexte professionnel. Ainsi, Henti Cartier-Bresson se dit après être devenu photojournaliste » rester un amateur mais plus un dillettante « . De même Bernard Plossu abandonne le professionnalisme pour passer à une démarche personnelle, ce choix étant marqué formellement par le passage de la couleur au noir et blanc. De même, Djan Seylan photographie et voyage avec l’esprit d’un amateur, sans contrainte, puisque la photographie n’est pas son métier.

4/ Un instrument de savoir.

llustration

Dans la dernière partie du texte de Image à la sauvette, intitulé » Clients « , Henri Cartier-Bresson évoque le devenir de ses photographies entre les mains des responsables du journal qui les publie. Elles peuvent être mises en valeur par une disposition harmonieuse, venir appuyer un article, ou encore être victimes de détournement par une légende erronées, volontairement ou pas. Son propos est donc clair: dans son métier, il n’y a pas de photographies en soi, elles sont toujours associées à un texte, un discours. Mais quelle est la teneur de cette association ? Dans la notion d’illustration, l’image photographique apparaît bien comme tenant un rôle secondaire par rapport à l’écrit, voire superflu.

Dans le cadre précis de l’ethnologie, le photographe reproche souvent à l’ethnologue de ne considérer ses images qu’à titre d’illustration. C’est par exemple le point de vue de Jacqueline Salmon, suite à la participation avec des recherches d’ethnologues. Son travail photographique prenant en fait sa valeur en sortant du cadre ethnologique. En effet, son travail sur « les déménagements » n’est pas mis en valeur dans l’article » Déménagement et culture domestique « , où ses photos ne semblent rien apporter aux arguments du texte.

La revue Terrain accorde pourtant une place importante à la photographie. En effet, la photo, représente directement le terrain, d’où la place privilégiée des photographies dans cette revue. Mais les critères sont très difficiles à dégager. Le choix des photographies est d’abord fait pour donner envie de lire, pour ne pas rester abstrait, donner vie au récit. Il s’agit d’éveiller la curiosité, mais de ne pas déborder vers le journalisme ou le voyeurisme. L’utilisation de photographies comporte aussi le risque de la perte de l’anonymat que l’écrit préserve en changeant les noms, alors qu’un visage désigne une personne, sans ambiguïté. Finalement, dans la conception de l’iconographie, le texte passe avant, le rôle de la photo est secondaire, et ne peut exister qu’accompagnée d’une légende.

A l’opposé d’une telle conception, des photographes tentent de parler sur le monde sans écrire. Dans, Survivance par exemple, Édouard Boubat ébauche une réflexion à caractère ethnographique sur le devenir du monde rural, et plus largement sur la persistance d’une vie traditionnelle à travers le monde. Il suggère par un enchaînement de photographies comment les gestes culturels se transmettent aussi bien dans le Morbihan qu’en Palestine. Les images qui en résultent sont souvent plus symboliques que réelles, mais l’entreprise a le mérite de mener un discours cohérent, bien que discutable, par la photographie.

Le photographe peut aussi considérer que la photographie n’est pas pour autant dépréciée si elle sert d’illustration. Sa capacité à illustrer est au contraire valorisante pour le photographe. Marcel Bovis, voit par exemple l’illustration une réussite dans l’emploi de ses photographies. Sa tâche en tant que photographe ne s’arrête pas à réaliser un ensemble de photographies. Il cherche à « coller » au texte et poursuit son travail par la mise en page du livre, aboutissement réel de son reportage sur le terrain. De même, les livres de Pierre Verger proposent des solutions de mise en page, en accord avec le texte, qui ont pour but de rendre lisible les scènes auxquelles il a assisté.

Il reste qu’aujourd’hui, l’illustration en photographie est devenu un genre, une spécialité professionnelle. Si au départ, des photographes comme Roland et Sabrina Michaux sont d’abord des voyageurs, et leurs photographies servent à médiatiser leurs aventures, leurs images pourraient aussi être celles d’autres voyageurs. La photo d’illustration n’a pas de caractère spécifique au photographe, ce qui la distingue d’une approche « d’auteur ». Ces images, souvent idylliques, peuvent s’adapter à tout type d’usages qui jouent sur le rêve, la publicité par exemple. C’est ainsi que fonctionnent les catalogues édités par les photothèques ou les agences d’illustration qui en cherchant à correspondre au rêve d’un ailleurs, bâtissent en fait elles-mêmes ce rêve en confortant des idées reçues: la fierté du cavalier Touareg, l’espièglerie du commerçant chinois, la tristesse de l’Indiens des Andes.

Pour que les photographies soient les plus adaptables, il faut gommer toute spécificité, et en particulier éliminer de l’image les traces de son passage, biaiser un peu la réalité pour la faire entrer dans un cadre imaginé, car bien souvent, » autrui est imaginé avant d’être perçu « . L’anthropologue Tom Phillips rapporte par exemple cette anecdote vécue où un touriste au Tibet demande à un groupe de tibétain de retirer les bouteilles « thermos » afin qu’il puisse faire des photos. » La vie était censurée en faveur d’un rêve ethnique qui faisait du Tibet un pays sans téléphone, sans fil électrique, sans camions. »

Pour le photographe, cela consiste à ne pas cadrer un tas d’ordures, un transistor, ou une gamelle en plastique. Il s’agit de masquer les éléments occidentaux afin de laisser croire à une vie traditionnelle préservée. Mentir par omission. Cette pratique de la photographie » resserre l’angle de son regard, isole quelques lambeaux de « différences » pour continuer de faire comme si. « . A son terme, la « photo d’illustration » consiste souvent à rejoindre le » cliché » de l’exotisme à faire coïncider la réalité au rêve, par épuration.

Prendre et comprendre

Au XIXe siècle, les voyageurs et les anthropologues avaient l’habitude, parallèlement aux photographies, d’exécuter des moulages corporels des personnes rencontrées. Pratique issue à la fois de la sculpture et des sciences naturelles, le moulage, tel un fac-similé, permettait de travailler en différé, au retour, sur le « sujet ». L’autre méthode plus radicale consistait à ramener des indigènes avec soi, cependant, sortis de leur cadre de vie, l’intérêt ethnologique se dissipait bien vite. C’est pourquoi, les anthropologues s’efforcèrent de rapporter aussi des objets, des outils, autant d’éléments du décor quotidien qui permettaient une reconstitution de l’habitat. Cette méthode a toujours cours et conduit à de colossales collections « d’objets ethniques » au Musée de l’Homme ou au Musée des Arts et Traditions Populaires, par exemple.

La Mission Dakar Djibouti permit de collecter de nombreux objets africains, mais parfois, au lieu de prendre les objets eux-mêmes, on les prenait en photos. Au retour, les photographies (au nombre de 6000) faisaient partie du » butin rapporté par cette expédition « , pour reprendre l’expression de Paul Rivet directeur du Musée d’Ethnographie. Dans son journal, Michel Leiris relate souvent les difficultés à obtenir des objets même en les achetant, la photographie peut alors se substituer à l’achat. Ainsi, le 1er septembre 1933 il note: chez l’un des chefs de canton, » nous trouvons une admirable porte en bois sculpté, mais il ne veut pas la vendre. Nous ne pouvons que la photographier. » Ici, l’image photographique apparaît comme une métaphore de l’objet.

Au cours de cette mission, la photographie fut aussi utilisée comme support d’analyse. Ainsi, dans Minotaure : Marcel Griaule explique à l’occasion des funérailles d’un chasseur, le plan d’observation idéale qu’il aurait du dresser, à partir de sept observateurs munis d’un appareil de photo et placé à des positions « stratégiques », à chaque coin de la place, en hauteur, dans une rue. Dans la même revue, Michel Leiris propose dans son article » Le taureau de Seyfou Tchenger » un commentaire détaillé de 12 photographies prises par Griaule. Chaque photographie qui représente un instant-clé de la scène est d’abord située chronologiquement » Dans la cour de Malkam Ayahou, vers dix heures du matin « . Elle est ensuite décrite, puis il en évoque l’avant et l’après, tentant de dynamiser cette image fixe, de la rendre animée et d’en décrypter le sens :

» L’image montre le taureau comme on va le terrasser. […] Vers le haut de la photographie, on voit des adeptes debout entourant Malkam Ayyahou assise et tenant dans ses mains le fouet dont Seyfou Tchenger se sert pour « battre les zars ignorants qui n’ont pas fait d’études » […] La lutte avec la bête sera longue. Elle tombera d’abord sur le côté gauche, mais il faudra recommencer, car seule la droite est le bon côté. »

Il apparaît donc que l’image photographique peut aussi servir d’instrument de savoir. Il s’agit alors de prendre une photographie, pour comprendre ou au moins apprendre par le regard, selon le principe que » l’homme apprend en voyant « . L’outil photographique paraît en effet adapté à traiter de la part « visible » d’une culture. En particulier, pour ethnologue, l’image photographique permet d’avoir prise sur la fugacité des événements, de voir au calme des détails qui lui avaient échappés sur le terrain. En effet, l’arrêt sur image constitue déjà l’amorce d’une analyse par exemple d’un geste technique, d’une danse ou d’un comportement. Cette application de la photographie fut exemplaire dans l’ouvrage unique en son genre de Margaret Mead et Gregory Bateson, Balinese Character, a photographic analyse. Il s’agit du résultat d’un travail mené pendant 2 ans entre 1936 et 39 dans un village balinais au cours duquel furent réalisés quelque 25 000 clichés. Le travail sur le terrain était déjà assez novateur et consista à réaliser un maximum de photographies à l’insu des personnes. Bateson estime que sur les 759 photographies publiées, 8 seulement ont été posées, c’est-à-dire « influencées par la conscience d’être photographié », dit-il. Mais c’est surtout la méthode d’exploitation de ce corpus qui constitue un cas unique. Cette innovation méthodologique s’inscrit dans la recherche d’un langage adapté à traduire les aspects d’un comportement social, constatant les difficultés à rendre par les mots « ces aspects intangibles de la culture ». Il ne s’agit donc pas d’éliminer l’écrit, mais plutôt de construire une analyse à partir des images, l’idée essentielle résidant dans la confrontation : confronter les images entre elles, confronter les images et le texte. « Dans cet ouvrage, nous proposons une nouvelle méthode d’énonciation des relations intangibles entre les différents comportements codifiés au sein d’une culture, en plaçant côte à côte des photographies significatives » explique Margaret Mead. Le livre est donc constitué d’un ensemble de planches photographiques réunies par thèmes (« orientation de l’espace », « apprentissage », « intégration du corps », « parents et enfants »…). Il peut s’agir d’une grille d’images organisée en séquence ou au contraire d’une réunion de photographies prises dans des contextes différents. Par un système d’archivage, chaque photographie est précisément référencée et située chronologiquement. En face de chaque planche photographique, correspond un texte: une introduction du thème puis la légende de chaque image. Cette méthode d’analyse, très rigoureuse mais non pas figée, permet de faire apparaître des relations entre les comportements et d’atteindre une forme de généralisation en dégageant ce caractère commun aux individus d’une même société appelé « ethos » ou « habitus ». Il ne s’agit donc pas d’un livre sur les coutumes balinaises, mais plutôt, comme le dit Margaret Mead, sur la façon dont les balinais expriment leur culture, c’est en cela que ce travail constitue une référence pour « l’anthropologie visuelle ».

Dans l’autre sens, certains travaux de photographes peuvent aussi avoir un caractère scientifique. Ainsi, Ken Heyman, a longtemps collaboré avec Margaret Mead. Signalons aussi le livre d’Henri Cartier-Bresson, Les danses à Bali, où les photographies sont accompagnées d’une traduction de Ratna Mohini danseuse balinaise avec qui il s’est marié en 1937. Moins systématique que Balinese Character, l’ouvrage concerne cependant plus le sujet ethnologique que l’art de Cartier-Bresson. Certaines images dépassent pourtant le cadre de la description et portent une valeur esthétique hors du contexte ethnologique. Il semble cependant que Cartier-Bresson n’ait pas attaché beaucoup d’intérêt à ces photographies.

Il y aurait donc différentes manières « d’entendre des photographies ». Prenons le cas d’une photo de Pierre Verger, réalisée à Tahiti. On la trouve intitulée » Cavalier tahitien, 1933 » dans ses publications photographiques et » Tahitien et sa monture: la selle est faite de feuille de Pandanus » à la photothèque du Musée de l’Homme où le cliché est entré en 1934. Cette photographie rappelle fortement une photographie de Roger Parry prise en 1931. Elle paraît en 1934 dans Tahiti où elle est intitulée » Cavalier tahitien « . La photographie rayonne d’exotisme, mais fait partie de l’ensemble d’images regroupées sous le titre » Moeurs et vie familiales « , qui l’oriente dans un registre documentaire.

Pierre Verger fut de ceux qui collaborèrent régulièrement avec des ethnologues, en particulier avec Alfred Métraux si bien qu’il est parfois qualifié « d’ethnophotographe ». Sa position semble ainsi idéale pour aborder des sujets ethnologiques, ainsi dans le livre Haïti , on peut lire dans l’avant-propos, » Il allie à son grand talent de photographe une connaissance profonde des Noirs d’Amérique et de leurs cousins du Dahomey et du Nigéria « . Il se passionna en effet pour les relations entre l’Afrique noire et l’Amérique, et, à force d’observation participante, suivit les rites d’initiation et se convertira à la religion Vaudou, dès lors, la photographie deviendra pour lui délicate, tant elle le pousserait à trahir les secrets que son statut d’initié lui a livrés. D’autre part, en 1948, Pierre Verger est poussé par Théodore Monod à passer à l’écrit, qui seul pourrait lui donner une reconnaissance scientifique. Ce passage à l’écrit, qui marque une perte de spontanéité, paraît fortement symbolique: l’image photographique ne peut avoir qu’une place mineure dans la démarche scientifique.

Conclusion

Au XIXe siècle, selon la « Théorie des Sacrifices », la valeur artistique d’un peintre reposait sur à sa capacité de « sacrifier » les « détails inutiles à l’art » . Selon cette théorie, l’image photographique était donc condamnée à rester hors de la sphère artistique car son procédé ne permettait pas de faire des choix. C’est au contraire pour cette raison que l’image photographique semblait un outil scientifique idéal. Cette incapacité d’interprétation correspond en particulier aux intentions de l’anthropologue. Celui-ci cherche à tout voir, sans discrimination, sans faire de tri préalable. Il bute alors, dans ce projet totalisant, sur le fait que sa vision est déformée aussi bien par sa culture que son histoire personnelle. » L’étranger ne voit que ce qu’il sait » nous dit le proverbe africain que rapporte Jacques Meunier. La photographie se présente alors comme un outil ethnographique idéal, puisque apparemment sans « a priori ».

Il apparaît cependant que l’image photographique, inséparable de son caractère autobiographique, chargée d’émotion, signe flagrant de la perturbation provoquée par l’ethnologue, est loin d’être cet outil parfait. Non seulement son objectivité n’est qu’un leurre, mais ses dérapages expressifs, voire « artistiques », entrent en conflit avec la démarche scientifique. Auprès des anthropologues, seul le langage écrit est véritablement porteur de science.

Pourtant, si le photographe ne peut prétendre à la rigueur du texte ethnologique, il peut parvenir à faire comprendre par l’image le caractère d’une société. C’est-à-dire, non plus « singer » la rigueur scientifique, comme ce fut le cas des premières « photographies anthropologiques » du XIXème siècle, mais proposer un nouveau regard sur l’Autre en construisant un discours en image. Ainsi, Bernard Plossu, qui cherche à capter tous les instants, par instinct, sans réserve imposée par l’esprit, adopte une attitude finalement peu éloignée de l’ethnologue sur le terrain. Le résultat – des photographies – qui paraît d’abord être l’antidote de la rigueur anthropologique se présente plutôt comme la mise en image d’une réalité. Ce serait là une voie pour renouveler la manière de comprendre l’autre en étant » dans » le monde plutôt que » devant « , ainsi que l’analyse Serge Tisseron. Pour y parvenir, il tente d’estomper la barrière de l’appareil photo en réduisant la mécanique au minimum, en employant des instamatics et des appareils jetables.

Le photographe cherche ensuite à « raconter une histoire ». C’est par exemple ce que va découvrir Cartier-Bresson dans sa pratique du reportage. En organisant ses photographies, il construit une réalité, à la fois pour créer un enchaînement narratif et pour rendre cette réalité lisible. Pour cela, sans passer par l’écrit, il travaille sous forme de livre, d’enchaînement, d’association d’image. C’est cette structure qui pourra donner valeur de discours à la photographie, plus que des images isolées, dont la déformation, voire le détournement est aisé. L’anthropologue aussi se présente comme un « conteur d’histoire », donnant lieu à un genre littéraire en soi. Certains vont jusqu’à affirmer que les anthropologues sont des écrivains manqués. Cependant la littérature ethnologique n’est pas un aboutissement scientifique, elle en est plutôt la vulgarisation.

La collection Terre humaine, tournée vers le grand public, est en cela emblématique de cette articulation entre le récit ethnologique et le rapport scientifique. Il est à remarquer que l’une des caractéristiques de cette collection consiste à présenter obligatoirement un cahier central de photographies. Ici, les images, avant toute valeur « esthétique », ou tout travail photographique en soi, viennent d’abord attester la présence de l’auteur sur le terrain. En cela, il y a bien une distinction à faire entre la pratique photographique de l’ethnologue et celle du photographe. Quand le photographe se penche sur les photographies de l’ethnologue, ses critères d’appréciation diffèrent. S’il y attache un intérêt « photographique » c’est en biaisant leur fonction de départ qui vise d’abord à asseoir la crédibilité du chercheur.

La position originale du photographe tient aussi dans son statut particulier parmi ceux qu’il observe. Il est un étranger maîtrisant une technique, pouvant jouer un rôle « professionnel » dans la communauté: il en devient le photographe attitré. Il peut aussi se présenter comme un artiste, et donc tisser des liens privilégiés avec les artistes locaux. Ainsi, essayant de rendre un point de vue original sur l’Autre, il peut tenter d’adopter le point de vue de ceux que l’on observe. Ses photographies seraient alors la vision qu’à l’Autre du monde .

Dans toutes ces tentatives, il est clair que la pratique photographique laisse de nombreuses zones d’ombre sur la connaissance d’une culture. On peut alors suggérer que la photographie permettrait une ethnologie « non destructrice », c’est-à-dire qui laisserait une part d’incompréhension, de magie, à l’objet de ses attentions, alors qu’une ethnologie efficace le détruirait. » Comprendre, c’est supprimer la différence de ce qui constitue l’objet « . On retrouve en effet souvent ce dilemme déchirant des ethnologues qui détruisent par leur simple présence ce à quoi ils consacrent leur vie. Ainsi Jacques Meunier s’interroge: » leur venue ne signe-t-elle pas déjà la mort de ceux qu’ils viennent observer ? «

Entretiens

Marcel Bovis.

– Dans quelles conditions avez-vous réalisé les photographies d’Algérie ?

» En octobre 1950, alors que j’avais publié régulièrement dans Arts et métiers graphiques, j’ai été contacté par le directeur des Beaux arts du Gouvernement général de l’Algérie, Deny Rolls. Il a alors comme projet de constituer une sorte de photothèque de l’Algérie à caractère historique. Le projet m’enthousiasmait, prévoyant que mes études en histoire de l’art allaient m’être bien utiles. Un ensemble de photos devaient être publié dans différents ouvrages pour Arts et métiers graphiques.

J’ai effectué un premier voyage en Algérie où, pour faire des essais, je suis allé photographier les ruines de Tipaza puis les sculptures du Musée de Cherchel.

Je suis revenu en Algérie en avril 1951 où je suis parti à Djemila. Djemila est une ville magnifique, elle a été construite au cours de trois siècles, sur un éperon, au milieu d’un cirque de montagnes, dans une région très isolée, les Némencha. C’est magnifique au printemps. »

– En pratique, comment se déroulait le travail ?

» J’avais posé comme conditions que je ferai la maquette et le choix des photographies. Je sais comment les livres se font, par des gens qui n’ont pas vu les choses, qui n’y comprennent rien, en plus qui ont la manie de recadrer les images.

Tout le temps que je suis allé là-bas et dans toutes les régions, je n’ai jamais eu un incident, j’ai toujours été en bon rapport avec les conservateurs.

A mon 3ème voyage je suis parti là-bas avec une provision de plaques mais je n’avais pas de programme. Je suis allé trouver Rolls, il m’a dit « carte blanche ». Je n’ai jamais travaillé dans des conditions aussi favorables. La troisième fois je suis allé dans le Sud: Timgad, Lambez, Tebessa.

A Tebessa j’ai photographié les fouilles, la basilique, puis nous sommes partis vers le Sud à Ghardaïa, ensuite, dans le Mzab où j’ai fait surtout des paysages. »

– A quelle occasion ont été pris ces portraits dans l’Aurès ?